|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

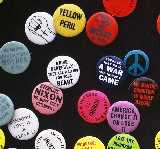

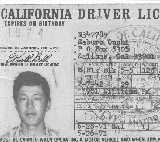

仭廻攽抧偑敤偺側偐偺僩儗乕儔乕僴僂僗偩偭偨偲偒偼丄廃埻偐傜傾僗僷儔僈僗丄僽儘僢僐儕丄僉儍儀僣丄儗僞僗丄僞儅僱僊摍傪幐宧偟怘旓 傪愡栺偟偨丅 仭掁偼丄嬤偔偺愳丒抮丒屛偱偼僋儔僢僺乕丄僽儖乕僊儖丄僶僗傪丄儓僙儈僥岞墍偱偼庽楊悢愮擭偲偄偆乽惗偒偨壔愇亖儗僢僪丒僂僢僪亖傾 儊儕僇悪乿偺怷偱僯僕儅僗傪掁偭偨丅傾儊儕僇偼帺慠傪尩偟偔曐丂丂岇偟偰偄傞偺偱丄婯懃偼偡傒偢傒偵傑偱媦傫偱偄傞偑丄掁僔乕僘儞偵 偼偄偮偱傕掁傟偨丅偁傞擔丄嬤偔偺儌儞僩儗乕峘偵丄奀偺怓偑敀偔側傞傎偳僗儖儊僀僇偺戝孮偑墴偟婑偣丄僊儍儞僌恓傪侾侽杮偮偗偨掁巺 傪偨傜偡偲丄侾俁旵埵偐偐偭偰偒偨丅偨偩丄掁偭偨戝検偺僀僇偼愻戵儘乕僾偵姳偟偨偺偩偑丄捁傗擫偵傎偲傫偳傪搻傑傟偰偟傑偭偨丅懡偔 偺帪娫傪偐偗偰廘偄拞偱偝偽偄偨偺偵丄怘傋傞偙偲偑偱偒偨偺偼傢偢偐侾乣俀旵偺傒偩偭偨丅 仭僒儞僲僙丒僴僀僗僋乕儖偵偼丄柍椏偺栭娫岅妛嫵幒偑奐偐傟偰偍傝丄奺崙恖偲妝偟偔妛傋偨丅巇帠偱媥傓偲丄愭惗偑怱攝偟偰壠掚朘栤傪 偟偰偔傟傞傎偳擬堄偑偁偭偨丅 仭擔宯恖幮夛偵偼偄傠偄傠側僒乕僋儖偑偁偭偰丄巹偼乽愳桍偺夛乿偵擖傝丄擔杮岅偲塸岅傪暪婰偟偨愳桍傪曌嫮偱偒偨丅 仭僇儕僼僅儖僯傾廈偼幵専偑側偄偐傜丄侾俋俆俋擭宆偺戝宆忔梡幵偱屆偒傾儊儕僇婥暘傪枴傢偄丄愮屄偺姳偟奰偯偔傝丄僇僕僲傗嫞攏偱僊 儍儞僽儖丄僈乕儖僼儗儞僪傕偱偒偨偺偩偑---丅

|

|