北アフリカ②(アルジェリア〜チュニジア)

41.流砂 42.ラクダの死骸 43.ガルダイヤ村 44.命の水たまり 45.気温が下がり快適

41.昼間は必ず風が吹き、ハンドルが片側に取られ、竜巻が立ち、砂が流れる。逃げ水現象や蜃気楼でゆく手が砂漠にすいこまれるように写る。夜は、昼間の走行時の騒音がなく、必ず風がやむので、静寂が訪れる。多分、月の上でも感じられたような静寂が。(アポロ11が月に着陸したのは、ロンドンにいたときだった)

42.何もない砂漠に、たまにあるのは故障して置き去りにされた車やタイヤである。タイヤは風化して、中身のワイヤーがむきだしになっているのが多い。たいていは風がワイヤーを振動させ、ある旋律を奏でている。変化に乏しい風景のなかで、ラクダの骸があった。この辺のはひとこぶラクダだが、荷物運搬用以外に食用にされている。背中のこぶは、なかに脂肪をためており、これと空気の酸素を反応させて水分をつくるという。

43.地表は乾燥した広大な砂漠でも、アトラス山脈等からの水が地下水脈になり流れている所がある。それらが尽きることなく涌きでるくぼ地(=オアシス)があると、村や町ができる。新鮮な緑の野菜やオレンジの色が目に痛く、それだけで心を十分にいやしてくれた。

44.水たまりにはカエルや小魚がおり、ここの周囲は、塩ではない白い結晶に覆われていた。久しぶりに洗濯、食器洗い、車の掃除、身体ふき等をする。

45.夕暮れは気温が下がり、静かで心地よい。過酷な昼間の反動からか、静寂に包まれた黄昏に飲む一杯の熱くて甘い紅茶は、全身全霊をいやす。過酷なドライブから開放されて、ふとわれに帰り、今日1日、この旅、これまでの人生、家族、元の会社の仲間----を想う。

46.インサラ村 47.村は砂だらけ 48.エンジン落下! 49.鉄パイプが丁度---50.ラクダの群が通過

46〜47.エルゴレア村の南の出入口には検問所があり、「予備タイヤ・燃料・水等」の検査があった。無謀な車のアクシデント防止に効果的である。ここより南の約400kmは、道がなく、「無数にある砂のわだち」「約50cm間隔に、高さ約10cmの凸部があり、波打ったような洗濯板道のコルゲーション」「ソフトサンド」「ソフトサンドにはまった車が脱出時につくった大穴」「ほこりっぽい土漠」等を10時間半で走る。(今は舗装済)インサラ村に入ると、砂嵐に包まれていた。ますます不安が増した。

48〜49.インサラ村では、役所にゆき、あらかじめタマンラセットにゆく届を提出した。この際、「タマンラセットからの車が、予定を何日も過ぎているのにこない。あなたも勝手に予定を変更しないこと」と、遭難を心配し、忠告された。警察でも検査を受けた。

ここから南のタマンラセット村までは、約700km。予備ガソリン130、水30リットルを積んで車の総点検後、出発した。

約180km南下すると、対向車がきて狭い砂利道ですれ違い、逃げ場がなく、やむをえず大穴に突っ込んでから、車をとめた。車の前後は、激しくシーソーのように上下した。再三のことだが、頭を天井に激しく打ちつけた。ショックアブソーバーは、前後4本すべてがオイル抜けして効かなかったから、重い車両と適度のスピードと急ブレーキで当然の帰結だった。

とたんにエンジンは最大の回転数になり、猛烈にうなり始めた。何が起きたか、と素早くエンジンルームを開けると、息をのんだ。エンジン前部はトランスミッションと連結していたから大丈夫だったが、エンジン後部を支える鉄バーが折れて、なんと後部が地上まで落下して、結果としてアクセルを目いっぱい踏んだ形になっていたのだ。スペインでの交通事故で、この鉄バーにヒビが入っていたのは知っていたが、甘く見ていたつけがきて、ついに取り返しのつかない事態になってしまった。

とりあえず、エンジンを止めようと、空気を遮断してエンジンはストップした。瞬時に静寂が訪れ、恐怖感が身を振るわせた。時間は昼をとうに過ぎていたし、とにかく落ち着こうと、修理は後まわしにして昼飯をとりはじめた。しかし、正直な身体は流動食や水しか受けつけなかった。エンジンの下にはジャッキを入れる隙間がないから、まずジャッキで車高全体を上げ、落ちたエンジンの下を掘ってジャッキが入る隙間をつくり、別のジャッキをエンジンの下に入れて持ち上げ、エンジンを正常な位置に戻した。つぎはエンジンを固定するために針金でエンジンルームの天井とエンジンを結び、何本もつった。これだけでは横と上にゆれて走れないから、つぎは---と車中の全荷物から役立ちそうなものを想い浮かべた。

しばらく思いをめぐらしていると、1本の鉄パイプが脳裏をかすめた。この鉄パイプは、サハラ砂漠での万一の遭難等を考え、砂漠突入前に首都アルジェの日本大使館により、「これより2000km南のタマンラセット村にゆき、チュニジアの首都チュニスに向かいます。もし、1か月すぎてもチュニスの日本大使館に到着の知らせがなければ---」と届けた。このときは、館邸の庭に駐車させてもらい、車中で宿泊したが、館邸周囲の柵の内側に鉄パイプが1本転がっていた。「これは、泥棒が多い地で役に立つかも!?」と、軽い気持ちで失敬した。

この鉄棒をエンジンルームに入れて、折れた鉄バーの代わりにしようとしたところ、なんと長さは”ピッタリ!”だった。あまりの偶然に驚いた。すぐエンジンとこの鉄パイプを針金で頑丈にしばり、しっかり固定した。これで、横と上にもゆれないはずであった。運転席に戻り、恐そる恐そるスイッチを入れてみると、エンジンの回転はOK。ギアーを入れてみると、1と4のギアーは動かず。ニュウトラルはOK。2はバックに変わり、前進できるのは3のみだった。

当面の応急修理が終わると、夕暮れになっていた。本来ならここに泊まり、わだちが見やすくなる翌朝、インサラ村に戻るのが賢明である。しかし、この地で一夜を明かすのはあまりに心細く、一刻も早く戻りたくて、夕食も食べずに、北斗七星を見ながら北に向かった。まずエンジンをふかし、クラッチ板が擦り減らんばかりにしてサードギアーで発進し、ヘッドライトの明かりの中で、より新しい車のわだちを追い、約180km走った。ときどきソフトサンド地帯があり、埋まればサードギアーでの発進はクラッチを磨耗させてしまうかもしれないし、発進自体が至難の技なので、ハラハラドキドキの連続だった。そして、7時間後、地平線と思われるかなたにインサラ村の明かりがキラキラと見えたときは---「これで大丈夫。ここからなら車を捨てても歩いてゆける」と安心した。

なぜ、タイミングよく、ピッタリサイズの鉄パイプが手に入ったのか?!なお、この鉄パイプは泥棒撃退用として旅が終わるまで心の支えになったし、パンクタイヤ交換時にも大変有効だった。固いボルトを十字スパナで緩める際には、この鉄パイプを十字スパナに差し、テコの原理で鉄パイプの先端に体重をかけると、簡単に緩んだ。悪路と高速道路では特に、このボルトをしっかり締めなければならない。また泥棒は常にタイヤのボルトをゆるめて盗もうとするので、その意味でも固く締めなければならないのである(逆にボルトを締めるときは、締めすぎてボルトがちぎれることがあるので、使用しない方がよい)。世界には、一晩車を路上に止めておけば、翌朝はタイヤが消えてしまう国はざらにあるのである。雪中のイランでは、タイヤがホイールとともに外れて吹っ飛んでしまったが、その後の想像では、「泥棒がタイヤのネジをゆるめて盗もうとしたが、誰かに見つかりそうになって途中であきらめた。これに気づかず走っていたから---」、と思う。泥棒が多い地帯では、走りだす毎にボルトの締り具合をチェックした。とにかく、車の外側ではがせるものは、たとえステッカーといえども、すべて盗まれるのが世界の旅の常識である。

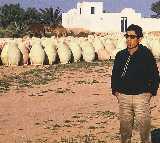

50.落下したエンジンと格闘中、音もなく突如現れた。

51.黙って去るラクダ群 52.インサラの修理屋 53.資源調査隊 54.エルオエド村で 55.砂漠の家

51.手前、左の大穴に突っ込んだ。ラクダの御者は「パンク修理」ぐらいに思ったのであろう。すがりつきたかったが、あまりに突然だったので、声がでないうちに、あっという間に去っていった。

52.探し始めて5人目で、やっと見つけたメカニックは、砂にまみれた路上で折れた鉄バーを溶接し、ギアー装置を分解して元に戻してくれた。一時は「車なんて捨ててもいい、自分さえ助かれば」と思っていたが、全ギアーの操作が確認できたときは、身勝手な思いに車に対してちょっぴり恥ずかしかった。

53.ルーマニアの調査隊。この地では、あちこちに石油・天然ガスが発見されていた。

54.オアシスのたそがれは、気温が快適になる上に、夕陽がすばらしい。池にはメダカ?がおり、カエルの鳴き声を聞きながら寝床についた。

55.熱い陽光が1年中ふりそそぐ家は、熱が拡散するように円形で、白くしている。お墓も円形で、白く塗っているものがある。

56.たかが雲、されど 57.フロントガラス破損 58.チュニスのスーク 59.カルタゴの遺跡 60.ベルベル人洞穴家

56.サハラ砂漠に数百キロも入ると、雲は一片もなく、常に快晴である。朝夕の空はほぼ逆に、紫色等が華麗に変化する。周囲に高い山や雲もなく、湿度も低いから夕ぐれや夜明けが短く、昼夜の切り替えが短時間で行われる。見渡すかぎり何もないから、変化に慣らされた思考・生活しか知らない身にはきつい。あきあきしてイライラする。北上してチュニジアに入り、雲を、そして夕焼けを見たときは、それだけであまりに美しく、感動した。適度の刺激のなかで育った人間には、適度の刺激が必要である、と思った。

57.サハラの悪路からやっと脱出し、舗装道路に乗って気分は爽快。美しい夕焼けも最高、と見とれていたら、対向車がはねた小石がフロントガラスにあたり破損。夜は寒く、部品が確実にあるのは首都チュニスだった。そこで、一刻も早く430km先のチュニスにゆこうと午前4時まで走った。この日は大変寒く、手ぬぐいでほっかぶりし、寝袋を身体に巻きつけ、手袋の上にビニールを巻いて、前から吹きこむ寒風と砂塵に耐えた。小雨が降ってきたときはお手上げで、車内はずぶぬれになった。うす暗い前方に、黒っぽいものが広がっている、と急ブレーキを踏んで止まって確かめると、豪雨で低地が池になっていた。橋げたがえぐられて、迂回しなければならない箇所もいくつかあった。道の分岐点では慎重に方向を確かめ、標識がないところは、ただ祈った。あまりの空腹と疲労困憊に、とある民家の前で前進をあきらめ、暖かいものを腹に入れ就寝した。後日、チュニスの日本大使夫人が「先日、豪雨があり、その日はこの冬で一番寒かった」といっていた。そんなときに---!

58.人々の服装は、国の政治的な歩み方と合っている。チュニジアは、政治的に欧米にも軸足をおいているのか、服装は宗教・伝統からいくぶん開放されている。

59.紀元前6世紀以来、海洋民族・商人フェニキア人は、西地中海を制し栄華を築いた。しかし、前3世紀頃からローマ帝国が侵略し、滅亡。やがて、その古代ローマ帝国も滅亡し、遺跡になった。交通・交易の要所は、どこでも各民族による争奪の的になる運命か。資源地帯もしかり。

60.砂漠の民の一部族であるここのベルベル人は、砂岩に上手に横穴を掘って、そこを涼しい家にしている。ポピーの花が、乾燥した荒野に鮮やかだった。

61.革命後のリビヤ国境62.外国文字は削除 63.ジェルバ島 64.オーライ、オーライ!

61.国境通過は、どこでも緊張する。1970年3月5日、リビヤに入国。ましてや、1969年9月に新勢力が王政を退けて革命に成功し、よりイスラム化を図った国への入国である。同国に、駐留していた米空軍と英海軍はただちに引き上げた。その国境ではアルコール、ポルノ、避妊具等は持込み禁止。警官は拳銃をとりあげられ、腰のホルダーは空で、緊張した面持ちで、これらが政情を物語っていた。ただし、私には笑顔で対応してくれた。机上の扇風機もNATIONAL(松下電器産業)だったので、私はなぜか不安が薄らいだ。

62.見かける看板から、欧米の文字はすべて消されていた。砂漠の舗装道路は数10kmごとに、わざと曲げられていた。延々と続く直線道路は眠気を誘うので、居眠り防止には効果的だが。

しかし、ここで繰り広げられた第2次世界大戦の砂漠戦を想うと、一抹の感慨に陥る。かつて”砂漠のキツネ”として変幻自在に現れては消え、ブロアーで大砂煙を上げては大群の襲来に見せかけて、イギリスのモンゴメリー将軍を翻弄したドイツの名将ロンメル達が勇躍した世界である。

63.平和な観光地で、海には大きなサヨリが群れていた。壷の用途は不明。近くのハマメット村のホテルでは、お客になりすましてタダで駐車し、ゆったりくつろいでプールで泳ぎ、洗濯し、サハラのほこりを洗い流し、ひとまずアフリカを離れる心の整理をした。ついでに、プール脇に実っていたレモンを2〜3個失敬した。この後はチュニス港から、フェリーでイタリアのシシリー島パレルモ港に渡る。

64.チュニジアのジェルバ島には、往復ともフェリーで渡る。ただし、この段差を見て欲しい。いくらオーライ、オーライといわれても、海中に落ちればまず補償はとれないのだから。結局、躊躇しつつも---渡ったが。しかし、この段差がなくなるのに、いったいどれだけの年月がかかるのだろうか。実際、タンザニアでは、これらの段差で車のマフラーを壊してしまった。もちろん、補償はないから、細心の注意が必要である。他の旅行者では、クレーンで船積中に車を海に落とされ、旅は頓挫し補償もとれない人がいた、と聞いた。まさしくアドベンチャーの世界である。