アフリカ①(アンゴラ〜マラウイ)

1.アフリカ全体ルート 2.南部 3.モザンビーク 4.ジンバブエ 5.中部

6.ビクトリア湖一周 7.エチオピア 8.スーダン 9.中央アフリカ 10.西海岸

11.マリ→セネガル 12.モーリタニア 13.ピクニック 14.自然動物公園 15.同左

13.アフリカ大陸の地勢は、大きくわけて北辺の地中海性気候地、サハラ砂漠、ザイールから西海岸に広がる熱帯雨林、その他はサバンナ地帯になっている。アンゴラから南部、南端のケープアグラスから中部のケニアや中央アフリカまではサバンナである。内戦中の(旧ポルトガル領)アンゴラでも、写真の親切な人々に助けられ、無事アフリカのスタートがきれた。特に、左から3人目のトニーシャには、世話になった。

また、発電所等の重要施設の警備を、ポルトガル政府機関から請け負っている会社に勤務していたドイツ人ルイスに手伝ってもらい、初めて車に頑丈なルーフキャリアを溶接止めした。さっそく、予備のガソリン缶とタイヤを上に積んだ。彼の本当の職業は不明だったが、とにかく冒険大好き、日本人も大好きなドイツ人で、この後モザンビークでも偶然出会って旧交を温めた。奥さんはインド人で子供は2人、ミュンヘンが故郷で、ドイツにいったら寄ってくれと住所をもらっていたが、寄らずじまいだった。

14〜15.アフリカの国立自然動物公園は、たいてい川・湖・崖・山等で一般地域と区別している。ゆく手に動物がいるときは、相手(主権者である)が通りすぎるまで待つのが鉄則である。このときは、小型車が砂道に埋まって動けず、他の通過車もこず、車中で「象やライオン等に襲われないか?」とこわごわ夜を過ごした新婚夫婦がいた。自然動物の世界に都会感覚できたため、肝を冷やした、わけである。私も、最初は興奮して車の外にでて記念写真をとったが、走りだしてから近くの草むらにライオンがいて、ギクッ!とした。公園管理者によれば、車からでて、実際にライオンに襲われた観光客がいるという。公園内で宿泊するときは、柵で囲まれた専用宿泊地のみで、一般の原野で宿泊するのは禁止である。しかし、パンクや故障時は緊張する。水場が少なく、ごく限られた水場は、ライオンやワニ等の肉食動物のかっこうのえさ場になっている。こういう所では「水は飲みたいが、餌食にはなりたくない」と、悲痛な顔をしたシマウマの群れ等が息を殺して、周囲のやぶにひそんで状況判断をしていた。ライオンは、5〜6匹の一家族でシマウマ1頭を倒せば、1週間位はこないので、毎日襲われるわけではない---が今日は---。

16.自然動物公園 17.同左 18.動物園は観察によい 19.同左 20.ジェームスボック

16〜17.アフリカに行ったら、自然動物はテレビで見るように見られる、と思ったら間違いである。実際は、事前に情報を十分吟味して、さらに脈のありそうなルートや箇所を何箇所も、かつ相当の距離をドライブしてから遠くに発見できるもので、見られないことも少なくない。望遠鏡は不可欠である。その点、動物園はじっくり観察できるからありがたい。

18〜20.シマウマはその毛皮を、サイはその角を、ジェームスボックは毛皮と角を狙われて、ヤミハンターの餌食になりやすい。しかし、アフリカの多くの国では、ハンティングが一つの産業で、金さえ払えば象でもしとめることができるのである。

21.シュレイバッハ一家22.写真現像所の同僚 23.マインダンス 24.同左 25.ダイヤモンド掘穴

21.アンゴラ→南西アフリカ(現ナミビア)→南アフリカ→レソート→スワジランド→(旧ポルトガル領)モザンビーク→(旧ローデシア)ジンバブエ→南アフリカで撮影したフイルムは、何らかの理由で日本に届かず、残念ながら、なし。情報統制が極端に厳しかったこの国から、郵送したのが間違いだった。世界を旅する方は、万一に備えて撮影は複数のフイルムにして、極力現地で現像し、フイルムの送り地・国を吟味し、さらに分けて送るべきである。私の場合はアフガニスタン→パキスタン→インド→ネパールのも紛失されて、なし。

南アのウイテンハーグでは、ベネゼエラでのドイツ人ピーター氏が紹介してくれた妹夫婦に会い、夫が勤めるVW社でエンジンを無料で交換してしていただいた。夫のVW技術者フランツ、長女Sabine(8歳)、次女Stephy(3歳)しか名前を記録せず、誠に申し訳ないが、改めて厚くお礼申し上げます。

ヨハネスブルグの現像所「プロカラー」の社長シュレイバッハ氏は、何度も断られた私の労働許可証を弁護士まで使って、ついに取得してくれた。国内からは無理で、1度出国し、ジンバブエの現像所で働いているときに、取得できたと通知がきた。弁護士いわく「この国で労働許可証とった日本人観光旅行者は、これが初めてだろう」という。私も、これに応えて猛烈に働き、そのおかげか、退職時にはボーナスまでいただいた。なお、私は働くときは、まさに寝食を忘れるほど働き、雇用主が満足する成果をだしたのでアメリカ、ブラジル、ドイツでも退職時には、ボーナスをいただき大変助かった。

22.当時は、少数の白人移民者が多数の先住黒人等を支配しており、人種隔離政策が行われていた。そして、日本人は重要な貿易相手だから、ノンホワイトとして扱うとまともなホテルやレストランに入れない等不都合が多く、名誉白人扱いだった。しかし、アンゴラの南ア大使館では当初ビザ申請を拒否され、一瞬お先真っ暗になった。個人的には親日的な人が多いなかでも、イエロージャップとさげすまされたときは、初めて自分の肌の色をじっくり見た。ホワイトオンリー等と書かれた看板が立つ海岸や公衆便所では、戸惑った。情報管理は厳しく、テレビは国中に1台もなかった。人種隔離政策は、あらゆるところにしっかり統制されていた。それゆえ、現像所の社長が家を新築する際に、基礎石の下に何か記念になるものを埋めようと箱を用意したので、私は自分の心境と、南アの行く末を予想した記事をしたためた。解決策が難しい人種隔離政策は、この家の礎石下の箱が掘り起こされるまではつづくと思い「この国は、当分の間このままゆくだろう」と記した。

ところが、事実は小説より奇なりであった。政治・経済・文化・スポーツと、あらゆる面で世界の良識による制裁等が長い間つづき、これがまるでボクングのボディーブローのように功を奏したのである。その間、シュレイバッハさんは日本の佐賀県で国際気球大会があり、参加できるか入国ビザを申請したが、日本に拒絶された。この時点から20年後の1994年、常識的な民主国家になったのである。私にとっては、青天の霹靂である。

しかも、初代のマンデラ大統領は、長い間、獄中で、言葉ではいい表せないようなひどい扱いを受けた黒人の囚人である。私は、もし誰かが、私の見通しの甘さをつき、軽蔑したとしても、むしろ喜んでそれを受けたい気持ちである。私は帰国後、「アフリカを走る」という子供向けの本のなかで「南アが求めているのは現実的な解決策だ。ただ、現在のところ白人政権も国連もわからず、模索中」とその難しさを述べた。

このことから、私はつぎの2点を学んだ。できれば、みなさんにも共有してほしい。

① 人は、良識を継続すれば、いつかは受け入れられるという可能性が増す。

② 人は、どんなに苦しくても、命が尽きるまではあきらめないこと。

なお、私が南アを去って1年以上経ってから、シュレイバッハ一家に4人目の子供が生まれた。名前は「マイク」とつけられた。マイクとは、私がこの旅で使っていた愛称名であった。

23〜24.ヨハネスグルグ近郊の金鉱山等の黒人作業者が、日曜毎に余興として踊るもの。部族毎に工夫をこらして、精悍さやユーモアを披露し、観客から投げ入れられるチップも余禄としてあった。

なお、マインダンスのつづきは、表紙の別の項に入れる予定です。

25.キンバリーのダイヤモンドを手掘りした穴で、ここからは約3トンとれ、手堀りの穴では世界一大きいとか。1g=5カラット。

26.夢追い人作の大穴27.周辺はダイヤの原野28.家族経営者の夢は 29.砂利を集めて 30.水で泥を取除く

26.今は、水が溜まって危険なので立入禁止である。

27〜30.シュレイバッハ社長の妻リンさんのおじさんが、家族経営として、細々と今もダイヤ掘りをしている、というので見学した。キンバリー郊外の川原で、川の水が土石を流して堆積した川原が仕事場だった。

31.胸が高鳴る選別時 32.ダイヤの原石 33.痔の手術後 34.バーク夫妻 35.世界地図

31.まさに玉石混合なので、よく見ないと見逃してしまう。私には、水晶が紛らわしく、まったく選別できなかった。

32.何十年間か夢を見つづけて、大きな原石には出会わなかった、という。しかし、明日は---わからないからやめられないのである!

33〜34.南アで労働許可証がもらえず、スワジランド→(ポルトガル領)モザンビークの首都ロレンソマルケス(現マプト)へ。ここでは、ヤシの木陰に駐車し、海岸でキャンプした。のんびり浅瀬でキスを釣って、ふと車を見ると、サイドドアーが開放されているのに気づいた。瞬間、ヤラレター!と思い、急いで車に戻ると、南アで1か月間働いて得た約450ドルと、時計を盗まれていた。一瞬、全身から力がぬけてしまった。旅行小切手とカルネは、意味がわからないのか車中に散在していたので、この点だけは助かった。ただ、悪いことはさらにつづいた。

南アの労働許可証は、いったん国外にでて申請せよ、と首都プレトリアの係官がいうので、ここで申請した。しかし、2か月間待ってもダメだった。担当官に理由をきくと「理由をいわなければならない理由は、ない」と、見下した返事でガックリ。

働らかなければ旅が頓挫してしまう、と頭をハンマーでたたかれたように、ボーとして酷暑のなかで運転し始めると、今度は2輪車と接触した。運転者は無傷で、その点は助かったが、私が悪いので修理代は私が負担した。

つぎは、このころ第4次中東戦争が勃発した。エジプト側の産油国は湾岸からメジャーを締めだしただけではなく、アフリカ最後の植民地宗主国の、ここには特に石油が入ってこなくなり、ガソリンの入手が難しくなったのである。ガソリンの入手が困難になったのは1年位つづき、ボツワナでは商工大臣に窮状を訴えると「60リットルの特別購入許可証」と「彼に販売するように願いたい」、という給油所長殿宛の手紙をいただき、移動が可能になった。

その後の、オペックのオイル単価大幅引き上げも、特に開発途上国の生活を直撃した。そのような視点から、後日の湾岸戦争については、ある視点で見つめていた。オペックが大同団結して強大になりすぎるとオイル単価が暴騰し、世界経済、および、ただでさえひ弱な開発途上国への悪影響は計り知れない。これを阻止すべく---。

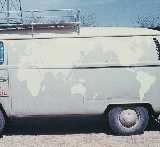

このときである。同じポルトガル語国のブラジル(旧植民地宗主国は同じポルトガル)の、ペレの車のサインが難を救ったのは。新聞社ノティシアにゆくと、さっそく記事と写真を載せてくれ、その反響で、つぎの(旧ローデシア)ジンバブエまでのガソリンが手に入ったのである。

つぎは---、北へゆくには、解放戦線フレリモが支配する地域をどう突破するか、である。これは、ときどき首都から北のバイラ港にゆく「軍が警護する移動車集団」”コンボーイ”に、決死の覚悟でついてゆくことで解決した。このような情勢だから、フレリモの支配下にあった、自然動物が豊富なゴロンゴサ国立公園はあきらめた。

ここでは、警察署の幹部で、元ポルトガル領ダマン(インド西岸のゴア隣)出身のインド系ポルトガル人ノローニャ氏が大の親日家で、奥さんのガーリャさん(両親はロシア人と中国人)ともども大変世話になった。

というわけで、1247kmを約30時間かけて、無我夢中でコンボーイについてゆき、疲労困憊の結末が「痔の再発で、手術」だった。そのとき、大変お世話になったバーク宅でご夫妻と

35.(旧ローデシア)ジンバブエの首都ソールズベリー(現ハラレ)の写真現像所で1か月弱働き、国名の由来となったジンバブエを見学した。現在の国名にもなったジンバブエは、石の家という意味だが、誰が何のためにつくって、なぜ滅びたのか等、ほとんどは不明である。それから、再び南アに戻り、写真現像所プロカラーで5か月半働いた。貯金ができたこのときに、初めて”うっすらと世界が見えてきた”ので、車体に世界地図を描いた。

36.世界旅行者・車 37.自動車旅行者 38.蝿駆除小屋 39.自然動物保護区 40.インパラ

36.ペレのサインがある反対側のドアーに、日の丸の赤丸を描き、周囲にGLOVE TROTTER=世界旅行者・車と表現した。これからゆくアフリカやアジアでは政情不安な国が多く、軍人・警察・国境役人・現地人等から不審者・車と疑われないための、一つの手段でもある。これは効果的だった。

37.私は、白人専用居住地区に住む、シュレイバッハ社長の、プール付の広い庭と物置にキャンプしていた。この庭内の別棟には、黒人男性庭師と黒人女性ホームヘルパーも雇われて住んでいた。後には、町で見かけたスイス人ウイリーとハニーも一緒に庭でキャンプした。彼らはヨーロッパからVWできて、その後(旧ローデシア)ジンバブエにでも移民しようかと旅立った。他にドイツ人のユーゲンが、同様にVWでヨーロッパからきて一緒にキャンプしていると、彼女がヨーロッパから飛行機できて合流。ユーゲン達はその後アメリカに移民したらしく、手紙がきた。じつは、社長はドイツ人で、奥さんはデンマーク系の南ア人。2人はフィンランド旅行中に出会い、その後南アで結婚。貧しかったから、結婚式はなく、コカコーラ1本で門出を祝ったという。その後は、写真現像所「プロカラー」を起こして、経済上の首都ともいえるヨハネスブルグで、№1の規模になった。世界をわが庭、とする人々の意気はすぐ投合した。

38.ツェツェー蝿は、家畜や人間に眠り病を起こす(トリパノゾーマの中間宿主)ため、繁殖地からでるときは、ツェツェー蝿が拡散しないように、この小屋に入って、手動噴霧器で車の内外に薬をかけて殺す。ツェツェー蝿はアブに似ており、少しぐらいたたいても死なず、服の上からも刺してきて、とても痛い。自然動物保護区のような、太古の自然そのままの地域にはたくさんおり、網目の頭巾が欠かせない。ツェツェー蝿は遠くに飛べないので、繁殖地の周囲の林は幅5km位に渡って伐採されていた。

39.ボツワナのオカバンゴ大湿原。ここには、自然動物の天国で、モレミ自然動物保護区がある。大湿原の水源は、主にアンゴラの台地からきており、降雨が少ないと湿原の面積は大幅に縮小され、それとともに自然動物は移動し、水中のナマズ等も限られた水たまりに集まる。水たまりに移動できないナマズ等は、やがてひあっがった池で、ハゲコウ等の鳥の餌食になる。

40.双眼鏡はアメリカで盗まれ(とにかく、この種の世界旅は何度も盗まれる宿命にある)、肉眼では小さくしか見えないが、何かに追われたとき等は10mもジャンプして疾走し、迫力がある。胴に黒い横縞があればスプリングボック、ないからインパラであろう。のどかな反面、ハイエナやライオンが現れたら---と思うと緊張する。トイレは、車に駆け込める位置で、用を急いでたす。

41.インパラ? 42.クドゥ 43.リビングストーン 44.ビクトリアの滝 45.同左

42.ジンバブエのワンキー国立公園。隠蔽色で、遠くからでは発見しにくい。お互いに、じっと見詰め合っていると「一緒に平和に暮らそうよ。あまり開発しないでネ」といった、呼びかける声が、彼らから聞こえてきそうだった。それにしても、いつも、動物たちの身体の大きさには圧倒される。クドゥは馬よりも大きい。いったい、身体が小さい動物は、自然淘汰されてしまったのだろうか?ご存知のとおり、恐竜やマンモス等の超大型動物は、絶滅したのである。

43.ザンビアとジンバブエの国境にあるビクトリアの滝。高さ100m、幅1.7kmの大瀑布を見下ろす英人発見者リビングストーン。宣教師であり探検者でもある氏は、1855年に現地人以外の者として初めて発見し、世界に紹介した。また、奴隷貿易の廃止にも貢献した。著書は「伝道旅行記」他。英国生まれのアメリカ人スタンレーは、アフリカからの音信が途絶えたリビングストーンの救助に向い、1871年、タンガニーカ湖畔のウジジで、やつれ果てた白人を見つけ「あなたはリビングストーンさんですか?」と質問して、ついに2人が出会えたのは有名な実話である。スタンレーの著書は「暗黒大陸横断記」他。

44〜45.現地の人は、昔から”音がする煙””虹の場所”等と呼んでいた。ザンベジ川の膨大な水量を落とし、下流には広大な人造湖”カリバ”ができて、これまた出力では世界最大級のカボラバッサ水力発電所がモザンビークにある。子供の頃、ターザン映画には必ずこの滝がでてきて、想像をかられたが、実際は轟音と規模がものすごく、五感で感じるその迫力に圧倒された。飛まつが身体をぬらして、大地が振動しているのである。

46.ビクトリア滝へ落下 47.滝壷をのぞくと 48.バオバブの木 49.ザンベジ川 50.ワニ

46〜47.滝壷には虹がかかっていた。

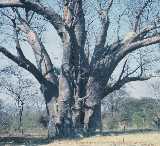

48.幹の周囲は21m。バオバブの繁茂地帯は、だいたい亜熱帯のサバンナで暑く、食欲がなくなり昼食は一苦労である。この地帯で唯一の木陰は最高のごちそうになり、食欲が戻る。

49.この川をフェリーで渡ったが、後日の報道によれば、そのフェリーは転覆して大勢が死んだという。そういえば、定員遵守等どこ吹く風で、客や荷物を満載し、しかも重心が高かったのである。おまけにザンベジ川は流れが速く、流木が多く、川底は岩の突起が多く、カバやワニがうようよいるのである。

ただ、この川でルアーを引くと、ファイターぶりでは有名なタイガーフィッシュ等がかかり、岸には象・ヒヒ・イボイノシシ・ワニ・カバ等がでてきて、アフリカ気分は最高の川である。広大な人造湖カリバでは、50cmほどのナマズがかかった。

50.ボツワナのチョウベ国立公園

51.バオバブの木 52.ホロホロ鳥 53.公園管理事務所で 54.野生動物優先道 55.マラウイ湖畔で

51.ボツワナとナミビアの国境事務所にある巨木

52.ボツワナのチョウベ国立公園。ここでは、まるで手の中に入るほどの、小さなフクロウと見詰め合った。また、公園内での夕方、枯れ枝を積んで低い柵にして、空地の周囲を囲んだだけの無人宿泊所に泊まったときのことだ。夜間に滝の音がするので、「この近くに、滝はないはずだが---」と、うす暗い外を見ると---、象がオシッコをしていた。

53.この公園は象がたくさんおり、1度に120頭位見たこともあり、象の集団の中で震えていたこともあった。公園の内外で死んだ象は象牙だけ集められ、1kg6000円で、シマウマの毛皮は1頭12000円で売っていた。柵がない公園の外にでた象等は、ハンターの的になる。近くでアメリカ援助の道路が建設されており、それらの技術者等がハンティングしたのか、剥製製作小屋では、肉をそぎおとされた動物の頭や象牙等が、煮えたぎった釜のなかで、グツグツと灰汁(あく)をだしていた。近くの倉庫には、包装されたそれらの剥製が、山のように積んであった。送り先を見ると、みんなUSAだった。

54.たまに遭遇する象やカバより、実際は暑さと単調な運転で眠くなり、ハンドル操作がおろそかになって横転するほうが危険だった。アスファルト道路端の段差が大きいため、速度をつけて踏み外して横転した車を再三見かけた。開発途上国は事故車を片付ける余裕がないのか、放置された大型車をあちこちで見かけた。ザンビアでは、国際自動車免許証の期限が切れ、ザンビアの免許証に基づく以外は発行しないというので、さっそく実技と学科試験を受けた。ところが、学科は合格したが、実技は「交差点では、方向指示器以外に、窓からも手をだして方向を示していなかった」で、不合格。翌日、やり直しをさせられて、免許証がとれた。有効期間は永久である。

55.地名がモンキー湾というだけに、猿が多い。アフリカのほとんどの川・湖・沼は、ビルハージアという原虫がおり、皮膚から体内に入って病気をもたらすので、泳げない。マラウイ湖は泳げる、飲める、というので泳いだが、問題なかった。淡水湖では、日本の海外青年協力隊が、魚の養殖を教えていた。ザンビアでは電話網敷設を、その他世界中で、日本の海外青年協力隊は活躍している。どこでも、彼らの最大の悩みは、「応募前も、在任中も、帰国後の就職が心配で---」ということだった。手助けを求めている隣人のために、あえて自分の時間やエネルギー等を惜しまない彼らに、少しでも助力できる方法はないものだろうか。会社等で、長期療養等のときの休職制度に「海外青年協力隊員期間」を含めるとか、理解者を増やしてゆきたいと思う。国連での信頼は、皆のために何をやったかで評価される。