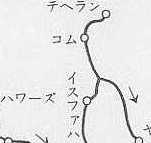

傾僕傾嘆乮僩儖僐乣僀儔儞乯

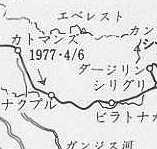

1.拞搶丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂2.僀儔儞偲廃曈崙丂丂丂3.僱僷乕儖偲廃曈崙丂丂4.僀僗僞儞僽乕儖丂丂丂丂5.摨嵍

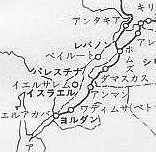

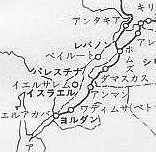

4丏僀僗僞儞僽乕儖偼丄儓乕儘僢僷偲傾僕傾傪傢偗傞儃僗億儔僗奀嫭偵柺偟偨屆搒偱丄偐偮偰儘乕儅掗崙偺僐儞僗僞儞僠僰僗戝掗偑丄庱搒傪儘乕儅偐傜偙偙偵堏偟丄僐儞僗僞儞僠僲乕僾儖偲屇徧偟偨丅傑偨僆僗儅儞掗崙傕丄庱搒傪偍偄偨岎捠偺梫強偱偁傞丅彫壨岥偵偐偐傞僈儔僢僞嫶丅偳偙偱傕弶朘栤偼偦偺抧偵堸傒偙傑傟偰偟傑偄丄偲傑偳偄偑懡偄偑丄俀搙栚偵側傞偲椻惷偵尒傜傟傞丅巗柉偺暈憰傗奨偺偨偨偢傑偄偼丄俇擭慜傛傝嬤戙揑偵側偭偰偄偨丅偨偩偟丄僌儔儞僪僶僓乕儖偼偒傟偄偵側偭偨偺偼傛偄偑丄暔壙崅偵側傝丄埲慜偲斾妑偡傞偲偦偺枺椡偼偆偡傟偨丅夁嫀偲斾妑偟側偗傟偽丄偦傟偼偦傟偱妝偟偄強偱丄攷暔娰偺曮愇摍丄壗搙朘傟偰傕栚傪尒挘傞傕偺偑偁傞丅

5丏僑儈傗慏忋偺嫑攧傝偑丄傾僕傾傪姶偠偝偣傞丅奰傗僓僋儘偑偍揦偵婄傪偩偡偺傕丄偙偙偐傜搶偱偁傞丅

6.僈儔僢僞嫶偺嫑攧傝丂7.嫑偺偐傜梘偘攧傝丂8.儃僗億儔僗奀嫭偺嫶丂9.働儅儖傾僞僠儏儖僋昣丂10.傾僶僲僗抧懷

7丏僒僶偺傛偆側丄嫑偺偐傜梘偘傪僷儞偵偼偝傫偱偔傟偰俆儕儔乮侽丏俁僪儖乯丅梘偘偨偰偩偐傜丄偆傑偄丅敄愗傝擏傪孁巋偟偵偟偰丄棫偰偰夞揮偝偣丄從偗偨奜懁傪偦偓偍偲偡僪僱儖働僶僽偼丄椏嬥師戞偩偑丄抣偑挘傞丅偍側偠傒偺僔僔僎僶僽乮僀儔儞偱偼僠僃儘僇僶僽乯偺曽偼丄弾柉揑偱偁傞丅岞廜梺応偼丄桳柤側抝偺儅僢僒乕僕寭偁偐偲傝僒乕價僗晅偱丄係侽儕儔乮俀僪儖乯偩偭偨丅

8丏侾俋俈侽擭偵偼側偐偭偨偑丄偦偺屻鄷楏側崙嵺嫞憟偺枛乮傑偨偼俷俢俙偐丠乯丄擔杮偺偁傞僌儖乕僾偑棊嶥偟偰乽儃傾僘僠乮嫶偺柤乯丒僉儑僾儖僗乮嫶偲偄偆堄枴乯乿偲偄偆丄儓乕儘僢僷偲傾僕傾傪偮側偖嫶偑姰惉偟偰偄偨丅

丂崙嵺嫞憟偲偄偊偽丄婥妝側椃傪偟偰偄偰傕峫偊偝偣傜傟傞偙偲偑偁偭偨丅僆僀儖宨婥偵暒偄偰丄媫僺僢僠偱嬤戙壔傪恑傔偰偄偨僫僀僕僃儕傾偱偼丄峘偺愝旛偑側偔丄壂崌偄偵俆侽惽埵偑丄棨梘偘偺弴斣懸偪傪偟偰偄偨丅怴峘寶愝寁夋偱偼丄嫄妟偺擖嶥偺寢壥丄擔杮偺偁傞僌儖乕僾偼攕戅偟偨丅偙偺攕場偼丄懡暘丄擖嶥幰偺傒偑埲屻偺嫵孭偵偡傞偺偩傠偆丅

丂愴崙帪戙偺偙偲傢偞偵傕偁傞偲偍傝丄乽彑偪偵晄巚媍偺彑偪偁傝丄晧偗偵晄巚媍偺晧偗側偟乿偺傛偆偵丄攕場偼彑場傛傝暘愅偟傗偡偄傕偺偱偁傞丅偙傟傪偁偰偼傔丄擔杮偺攕場傪徻嵶偵暘愅偟丄懠偺彜幮傗儊乕僇乕摍偺擖嶥幰偵傕抦傜偣丄嫟桳偟偰丄師夞偵惗偐偝側偗傟偽懠偺幰偑摨偠幐攕傪孞傝曉偡偩傠偆丅儅僋儘揑偵丄偟偐傕挿偄栚偱尒傟偽丄偦傟偼帺暘偵偼偹偐偊偭偰偔傞偺偱偁傞丅寢壥揑偵偼偭偒傝偟偰偄傞偺偼丄擔栭乭帺桼杅堈壓偱崙嵺宱嵪愴憟乭偑峴傢傟偰偍傝丄偦傟偧傟偺彑攕偑墌偺堊懼憡応丄懳擔搳帒丄崙撪嶻嬈偺斏娬丄屬梡丒幐嬈摍丄帺暘偺惗妶偵捈愙塭嬁偟偰偄傞偺偵丄傎偲傫偳偺擔杮恖偼柍娭怱偱丄奺婇嬈偑僶儔僶儔偵懳墳偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅擔杮姅幃夛幮偲偄傢傟傛偆偑丄倂俿俷偺儖乕儖傪庣傟偽丄屻偼帺桼偱偁傞丅斏塰傕悐戅傕偁傞柺偼愴棯師戞偱偁傞丅崙嵺帺桼杅堈偲偄偆娐嫬偱丄懡偔偺屻敪崙偑丄嬻慜偺婯柾偱愭恑崙傪捛偄忋偘傞偲偄偆娐嫬曄壔偵丄屄恖婇嬈懳崙壠愴棯偺搚昒偱偄偄偺偩傠偆偐丅偙偺嬸傪旔偗側偔偰傛偄偺偩傠偆偐丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅

丂奺崙惌晎偼丄儅僋儘揑側懳墳偲偟偰愄偐傜柍彏棷妛惗庴擖丄俷俢俙偺妶梡乮婱廳側惻嬥偱傑偐側偆俷俢俙偼丄奺崙偲傕偡傋偰昍晅偒偱偁傞丄偲偄偭偰傛偄乯丄暥壔岎棳摍偺娐嫬惍旛傗抦宐傪傔偖傜偣偰偄傞丅惌晎偼丄乭堦尒暯榓揑偩偑丄帺桼杅堈壓偱鄷楏側崙嵺宱嵪愴憟偑峴傢傟偰偍傝丄偙傟偑屄恖偵傕捈愙丒娫愙揑偵偐偐傢偭偰偒偰偄傞乭偲偄偆丄愄偲戝偄偵堎側傞怴帠幚傪傕偭偲抦傜偣丄偙傟傊偺懳墳傪恾傞傋偒偱偁傞丅偝傕側偗傟偽丄乽擔杮偺屄恖楇嵶擾壠乿懳乽悽奅偺嫄戝擾嬈婡峔乿摍偱丄彑攕偼栚偵尒偊偰偍傝丄嵔崙帪戙偺敪憐偐傜偸偗偩偣側偄擔杮恖偼丄崲媷偡傞偩傠偆丅偐偮偰傾儊儕僇傗僀僊儕僗偑丄愴憟偱峳攑偟偨擔杮傗僪僀僣偺桇恑偵戝偒側塭嬁傪庴偗偨傛偆偵丄偐偮偰偼偍偲側偟偐偭偨奐敪搑忋崙偺桇恑偑丄擔杮偺忬嫷傪堦曄偝偣傞帪戙偑偒偰偄傞偺偱偁傞丅挿婜椃峴幰偼丄帩嶲偡傞偍嬥偺堊懼曄摦偵晀姶偩偐傜丄傛傝嫮偄捠壿傪慖掕偡傞偑丄偄傑傗屄恖偺崙撪惗妶傗崙奜偺椃傕丄強懏偡傞崙壠偺挿婜宱嵪惌嶔傗宱嵪擻椡摍偲捈寢偟偰偄傞偺偱偁傞丅偙傟傜偺帠忣傪摜傑偊丄擔杮偼乽忣曬徣乿傪愝抲偟丄忣曬廂廤偺埵抲晅偗傪傛傝慛柧偵偡傋偒偱偁傞丅怐揷怣挿偼丄壙抣偁傞忣曬傪傕偨傜偟偨幰偵嵟戝偺朖徿傪梌偊丄偙傟傪傕偲偵懳嶔傪傔偖傜偟丄庛彫廤抍傪嫮偔偟偨丅偦偟偰丄偮偄偵偼揤壓偝偊偲偭偨丅妚柦揑側僷僜僐儞偲偰丄忣曬廂廤偲堦崗傕憗偄忣曬揱払偑巰柦傪惂偡偲丄傾儊儕僇偺孯偑愭恮傪偒偭偨惉壥偱偁傞丅偙偺偙偲偐傜妛傇傋偒偱偁傞丅

僄僔儏儘儞偲偄偆崙嵺慻怐偼傾儊儕僇丄僀僊儕僗丄僇僫僟丄僆乕僗僩儔儕傾偺乽揹帴攇捠怣亖僐儞僺儏乕僞乕偵傛傞捠怣乿丄乽揹榖丒僼傽僢僋僗丒柍慄摍偺捠怣乿傪屄恖偺傕偺傑偱搻挳偟偰惌帯丒宱嵪丒孯帠摍偵巊偆旈枾慻怐偱偁傞丅杮晹偼傾儊儕僇偵偁偭偰俀侽丆侽侽侽恖偑廬帠偟丄擔杮偵偼丄惵怷導偺嶰戲嬻孯婎抧撪偵乽僄僢僌乿偲屇偽傟傞嫄戝傾儞僥僫傗僐儞僺儏乕僞乕偑丄偦偺擟柋偵偮偄偰偄傞偲偄傢傟偰偄傞丅擔杮偱偼丄奺徣挕偺梊嶼偐傜乽奜崙偺忣曬廂廤傗偦傟傜偺暘愅丄偦偺屻偺妶梡乿摍偵丄偳偺掱搙巊傢傟偰偄傞偺偐晄柧偩偑丄奜柋徣偺旈枾梊嶼婯柾偑徾挜偡傞傛偆偵丄擭娫俧俢俹偐傜偡傞偲彮側偡偓傞傛偆偵巚偆丅徍榓俀俋擭偵敪懌偟偨擔杮奀奜杅堈怳嫽夛傗徍榓俁俁擭偵夵徧丒嫮壔偝傟偨擔杮杅堈怳嫽夛乮俰俤俿俼俷乯摍偼偦傟側傝偺岠壥偑偁偭偨偲巚偆偑丄崙嵺暘嬈丒杅堈帺桼壔丒嫟嶻寳傪娷傔偨巗応宱嵪摍偺怓崌偄傪擹偔偟偨戝曄妚帪戙偑摓棃偟偰偍傝丄堦崗傕憗偔婥偯偔傋偒偱偁傞丅

9丏偦偺愄丄僩儖僐奅孏傪拞怱偲偡傞僆僗儅儞掗崙偼丄傾僕傾丒儓乕儘僢僷丒傾僼儕僇偵傑偨偑傞峀戝側夞嫵崙壠傪偮偔偭偨丅戞侾師戝愴屻丄惌嫵暘棧傪宖偘偰働儅儖丒傾僞僠儏儖僋偼丄僩儖僐偺嬤戙壔傪恾偭偰崙柉妚柦傪惉岟偝偣丄寶崙偺晝偲嬄偑傟偰偄傞丅偦偺惌嶔偼丄擔杮偺柧帯堐怴傪嶲峫偵偟偨偲偄偆丅僩儖僐偺廻揋儘僔傾傪攋傝乮擔業愴憟乯丄僆儕儞僺僢僋偱偼儗僗儕儞僌偺嫮崑偱傛偔擔杮偲懳寛偡傞偙偲摍偐傜丄恊擔揑側曽偑懡偔丄偨傃偨傃岤嬾傪偆偗偨丅梋択偩偑丄旤彈偼悽奅拞偵偄偰桪楎偼偮偗偑偨偄偑丄抧媴偺旤抝巕偼偳偙偵偄傞偐偲偄偊偽丄僩儖僐偵偄傞丄偲偄偄偨偄傎偳乭抝偺拞偺抝乭偑偄傞丅

10丏僩儖僐慡搚偵偼丄僸僢僞僀僩丒傾僢僔儕傾丒僼僃僯僉傾丒儁儖僔儍丒僂儔儖丒儘乕儅恖摍偺堚愓傗弌搚昳偑懡偄丅庱搒傾儞僇儔撿搶偵偁傞僇僢僷僪僉傾抧曽偼丄悽奅堚嶻偵傕巜掕偝傟偰偄傞婏娾偺宨娤偑暿悽奅傪姶偠偝偣傞丅僇僀僙儕丄傾僶僲僗抧曽偺愳増偄偵偼丄嵒娾偑懡偔丄偙傟傜偵寠傪孈偭偰曢偟偨婭尦慜俀侽侽侽擭崰偺僸僢僞僀僩恖偐傜丄嬤悽偺僀僗儔儉嫵搆偺怤擖偵偄偨傞傑偱丄偝傑偞傑側惗妶偺愓偑尒傜傟傞丅尰嵼傕丄恖偑廧傫偱偄傞摯寠偑偁傞丅僇僀儅僋儕傗僨儕儞僋儐偱偼丄抧壓偵嫄戝側廧嫃偑偁傝丄侾俆丆侽侽侽乣俀侽丆侽侽侽恖偺廧嫃寠偺俆乣俇亾偑尒傜傟傞丅偙偺曈偺帞偄將偼丄庱偵僩僎偑偮偄偨椫傪傑偄偰偍傝丄巹偺幵偵傕廝偄偐偐傞偺偱嫲偐偭偨丅帺揮幵傗僆乕僩僶僀偺椃偼丄傕偭偲擄媀偩傠偆丅

11.晽壔丒怹怘嶌梡偱丂丂12.摨嵍丂丂丂丂丂丂丂丂丂13.僫僣儊丂丂丂丂丂丂丂丂14.栰僽僪僂丂丂丂丂丂丂丂15.廧嫃愓

13乣14丏嵦傝曻戣偩偭偨偺偱怘傋偰傒偨傜丄偄偵偟偊偺枴偑偟偨丅

15丏撪晹偼壗傕側偄廧嫃愓丄嬤偔偵偼彫愳丄棧傟偨強偵偼戝偒側愳丄廃埻偺峳抧偵偼傾僓儈偑嶇偒丄栰僱僘儈偑憱傝丄搚婍傗崪偑嶶嵼偟偰偄偨丅偠偮偼偙偺偲偒丄僱僘儈偑侾旵幵撪偵廧傒偮偒偼偠傔偨丅偙傟偑丄栭拞偵幵拞傪憱偭偨傝丄廇怮拞偵丄巹偺偔偪傃傞傪側傔偨傝偡傞偺偱丄栻昳傪傑偄偨丅偩偑丄岠偒栚偼側偐偭偨丅僔儕傾仺儓儖僟儞仺僀僗儔僄儖仺儓儖僟儞仺僔儕傾傪堦弿偵椃偟偰丄俀廡娫屻偵僩儖僐偵栠傝丄惻娭専嵏偱幵偺僒僀僪僪傾乕傪奐偗傞偲丄偦偺僱僘儈偑旘傃偩偟偨丅幵撪偵偼丄僔儕傾偱攦偭偨埨偄僈僜儕儞偑枮嵹偝傟偰偍傝丄偁傑傝偺廘偝偵摝偘偩偟偨偺偩傠偆丅偦傟偲傕丄屘嫿偱偁傞僩儖僐偵栠偭偨偺偑傢偐偭偨偺偐側丠拞撿暷偱偼丄俆侽杮埵偺僶僫僫偺朳傪傑傞偛偲幵拞偵擖傟偨傜丄堦弿偵僋儌傗僑僉僽儕摍偑暣傟崬傫偱丄屻偑戝曄偩偭偨丅

16.奒抜丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂17.悈応丂丂丂丂丂丂丂丂丂18.僼儗僗僐夋丂丂丂丂丂19.摨嵍丂丂丂丂丂丂丂丂丂20.僔儕傾偺庱搒

18乣19丏屻悽偺塀傟僉儕僗僩嫵搆丒僊儕僔儍惓嫵搆偑昤偄偨傕偺偩偑丄屻偺僀僗儔儉嫵搆怤擖屻丄嬼憸悞攓嬛巭偵傛傝傎偲傫偳偑攋夡偝傟丄彎愓偑捝傑偟偄丅

20丏僔儕傾偺庱搒僟儅僗僇僗偼乭恖椶偑宲懕偟偰廧傫偱偄傞強偲偟偰偼嵟屆乭偲偄偆偺偑丄帺枬偩偭偨丅怴偨側挰偵擖偭偨傜傑偢娤岝埬撪強偵備偒丄抧恾傗帒椏傪擖庤偡傞偺偩偑丄偙偙偱偼傾儔價傾岅偺側偐偱撍慠丄擔杮岅偵傛傞乭敧栘愡乭偑棳傟偰偄偨丅傾僕傾傪幚姶偟偨丅崙棫攷暔娰偵偼丄侾俆暥帤偺傾儖僼傽儀僢僩偺尨宆暥帤偑崗傑傟偨彫愇偑偁傝丄嵟屆偺搒巗偱偁傞偙偲偑偆偐偑偊偨丅抧拞奀偐傜偺幖弫側婥岓偲丄晅嬤偵嶳偑偁傞偍偐偘偱丄嵒敊偺奜傟偱傕悈偲椢偑愨偊側偐偭偨偺偩傠偆丅偦傟偲暯榓偱偁傞丅僟儅僗僇僗杒搶俀俁侽倠倣偺嵒敊偺側偐偺僷儖儈儔偺堚愓偼丄摉帪偺岎堈偺梫強偱丄偦傟備偊塰偊偨偑丄偦偺偨傔偵揋傪惗傒傗偡偔丄傗偑偰惇暈偝傟偰攑毿偲側偭偨丅僠儏僯僕傾偺僇儖僞僑傕丄摨偠摴傪偨偳偭偨丅僔儕傾偼崙慡懱偑僀僗儔僄儖偲偺懳洺懱惃偵偁傝丄懳嬻儘働僢僩婎抧偑僑儔儞崅尨傪娔帇偟偰偄偨丅孯暈巔偺彈惈傗彈妛惗傕偄偨丅

21.僔儕傾偺彈惈丂丂丂丂丂22.墌宍寑応愓丂丂丂丂23.傌僩儔偺堚愓傊丂丂丂24.摨嵍丂丂丂丂丂丂丂丂丂25.摨嵍

21丏巗応偱尒偐偗偨彈惈偵偼丄僗僇乕僼偼偐傇偭偰偄傞偑丄婄傪暍偆僿僕儍僽偼側偄丅廆嫵偺夝庍偺堘偄偐丄傾僼僈僯僗僞儞側傜孻敱傕偺偱偁傞丅巗応偱偼丄愮嵎枩暿偺屆幃備偐偟偄寁検婍偑巊傢傟偰偍傝丄愄偺柺塭偑偄偭傁偄巆偭偰偄傞丅偍偦傜偔寁検婍偺惍崌丒専嵏偼側偔丄椺偊偽奺彜恖偺侾倠倗偼僶儔僶儔偩傠偆丅偦傟偱傕丄偙偺寁検婍偱丄偙偺廳検偱丄偄偔傜丄偲偄偊偽丄栤戣偼側偄丅愄偐傜偺曽幃偵傕丄偄偄暘偼偁傞偩傠偆丅

22丏儓儖僟儞偺僕僃儔僔儏偵偼丄儘乕儅帪戙偺搒巗愓偑丄庱搒傾儞儅儞偵偼儘乕儅帪戙偺墌宍寑応愓偑偁傝丄楌巎傪姶偠偝偣傞丅椢偼彮側偄丅悈偑嬌抂偵尷傜傟偰偄傞偺偱丄愻幵偼傎偲傫偳晄壜擻偱偁傞丅偁傞擔杮偺彜幮堳偼丄婄傪愻偆偺傕鏢鏞偟偰偄傞丄偲偄偆丅

23乣25丏儓儖僟儞偺庱搒傾儞儅儞偐傜丄撿偵栺俀俈侽倠倣備偔偲丄塃庤偵儁僩儔偺堚愓偑偁傞丅屻偺塮夋乽僀儞僨傿丒僕儑乕儞僘丂嵟屻偺惞愴乿偺晳戜偵側傞傎偳丄恄旈揑側柍恖偺堚愓偱偁傞丅晅嬤偺僴僎嶳偵忋偑傞偲丄墦偔偵梲墛偑梙傟傞儓儖僟儞宬扟丄塃庤偵偼奀敳儅僀僫僗係侽侽倣偺巰奀偵偄偨傞埵抲偵偁傞丅愄偼悈偑偁傝丄楌巎偵偼柤傪巆偝側偄柉偑丄壗戙偵傕傢偨偭偰廧傫偩偲巚傢傟傞嵒娾偺嶳娫偵丄偦偺惗妶愓偑偁傞丅婭尦慜俀悽婭崰丄僫僶僥傾儞乮僫僶僞僀恖乯偲偄偆柉偑抸偄偨恄揳傜偟偒愓丄婭尦屻侾侽俇擭偵儘乕儅恖偑惇暈偟丄斵傜偑抸偄偨墌宍寑応愓摍偑偁傞丅恄揳偵偼儗儕乕僼偺奒抜偑偁偟傜偭偰偁傝丄揤崙傊偺婅朷偑崬傔傜傟偰偄傞丅惣楋俁俇俁擭偺戝抧恔偱夡柵偟丄崱偼廧傓恖偼偄側偄偑丄婄榬庤懌摍偵擖傟杗傪偟偨儀僪僂傿儞恖偑丄娤岝媞憡庤偵弌搚昳偩偲偄偭偰搚從偒恖宍傗屆慘摍傪攧偭偰偄偨丅尃椡婡峔偺塰屚惙悐傪栚偺摉偨傝偵偟丄偟偨偨偐側偺偼柤傕側偄柉偐偲巚偭偨丅

26.傌僩儔偺堚愓丂丂丂丂丂27.摨嵍丂丂丂丂丂丂丂丂丂28.摨嵍丂丂丂丂丂丂丂丂丂29.摨嵍丂丂丂丂丂丂丂丂丂30.摨嵍

31.儚僨傿儔儉懠丂丂丂丂丂32.摨嵍丂丂丂丂丂丂丂丂丂33.摨嵍丂丂丂丂丂丂丂丂丂34.摨嵍丂丂丂丂丂丂 丂丂 35.摨嵍

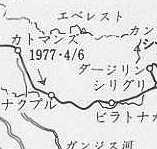

31乣35丏嬤偔偺儚僨傿儉僒偲偲傕偵丄塮夋乽傾儔價傾偺儘儗儞僗乿偺嶣塭抧偱丄側偵傕側偄嵒敊傛傝曄壔偑偁偭偰奊偵側傞丅抧尦偺梀杚柉乮儀僪僂傿儞恖乯偵傾儔價傾偺儘儗儞僗偺暔岅傪暦偄偨傜丄抦傜側偄偲偄偭偰偄偨丅奜崙恖偑塸梇偱丄帺暘払偼媬傢傟偨丄偲偄偆嬝彂偒偵偼丄巀摨偱偒側偄婥帩偪偑傛偔傢偐傞丅峫偊偡偓偐丠

36.傾僇僶榩丂丂丂丂丂丂丂37.儎僔偺栘堿偱拫怘丂38.僀僗儔儉帥堾丂丂丂丂39.扱偒偺暻丂丂丂丂丂丂40.摨嵍

36丏儓儖僟儞偼僀僗儔僄儖偵傛偭偰抧拞奀傊偺峘傪扗傢傟丄偙偺僀僗儔僄儖偲偺崙嫬偵偁傞傾僇僶榩偑桞堦偺峘

37丏嶳偵偼庽栘偑側偄偺偑摉偨傝慜偺抧偵偁偭偰丄栘堿偼婱廳偱偁傞丅嫏慏偼尒摉偨傜側偄丅僀僗儔僄儖偱偼傾僇僶榩偺悈拞偵僾儔僗僠僢僋偺懷傪奀憪偺傛偆偵捿傝壓偘丄嫑偺憹怋幚尡傪峴偭偰偄傞丄偲屻擔暦偄偨丅

38丏僄儖僒儗儉偺丄嬥怓偺僀僗儔儉帥堾乽娾偺僪乕儉乿

39乣40丏扱偒偺暻偼丄偐偮偰儘乕儅掗崙偵婔搙傕攋夡偝傟偨丄儐僟儎嫵搆偺恄揳偺婎慴晹暘偱偁傞丅僄儖僒儗儉偼僉儕僗僩嫵丄僀僗儔儉嫵丄儐僟儎嫵偺惞抧偱丄偦偺婣懏傗娗棟柺偱僩儔僽儖偑愨偊偢丄椃峴幰偼娤岝僗億僢僩偱忢偵婋尟偲攚拞崌傢偣偵側傞丅儐乕僗儂僗僥儖偱偼丄悽奅拞偺椃恖偲偙傟傜偺僥乕儅偵偮偄偰榖偟崌偭偨丅偩偑丄傕偲傕偲廆嫵娤偑堘偆巹偼丄乭栧奜娍乭偲偟偰幨偭偨偩傠偆丅恖偼丄塅拡偺恀棟偵偮偄偰俋俋丏俋俋---亾傕抦傜偢丄傎偲傫偳偺撲偼丄傎偲傫偳夝偗側偄傑傑丄怱偺晄埨偼夝徚偝傟側偄傑傑柦傪暵偠傞丅偙傟偑丄悽奅傪傑傢偭偰偺丄嬸捈側姶奡偱偁傞丅偟傚偣傫偼丄恖娫偼抧媴偺惗懺宯偺堦晹偵偡偓側偄偺偱偁傞丅抧媴偼懢梲宯偺堦晹丄懢梲宯偼嬧壨宯偺堦晹丄嬧壨宯偼塅拡偺堦晹丄偦偺塅拡偱偝偊丄崱側偍朿挘偟偰丄愭偑晄柧偱偁傞丄偲偄偆丅偨偐偑抧摦愢傗恑壔榑摍偱偖傜偮偄偰偄傞偑丄壢妛媄弍摍偺敪払偱丄崱屻偼傑偡傑偡偦偺恀幚偑夝柧偝傟傞偩傠偆丅偦偟偰丄壢妛媄弍摍偺恑曕偵姶怱偑敄偄廆嫵偼丄帺慠搼懣偝傟傞偩傠偆丅墷暷偺庒幰偱傕丄巹偲帡偨傛偆側尒曽偑彮側偔側偐偭偨丅

41.扱偒偺暻丂丂丂丂丂丂丂42.僷儗僗僠僫恖偺揦43.儘乕儅恖丠偺堚愓丂44.僀儔儞偺僂儖儈傾屛丂45.娯崙偺僩儔僢僋栰榊

43丏傾儗僢億丠偺堚愓

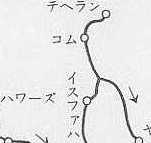

44丏僔儕傾杒晹偵偼丄僆僢僷僀傪暁偣偨傛偆側搚偯偔傝偺壠偑懡偄丅僩儖僐搶晹偺恀搤偼丄偲偒偵儅僀僫僗係侽搙偺姦偝偲愥偱丄幵偺捠峴偼擄偟偄丅侾侾寧侾俀擔偱傕丄僼儘儞僩僈儔僗偼憵偱恀偭敀偵側偭偨丅

丂嵟搶晹偱偼丄僋儖僪恖丠偺巕嫙払偵愇傪搳偘傜傟丄婋偆偔僼儘儞僩僈儔僗傪妱傜傟傞偲偙傠偩偭偨丅偙偺曈偼丄壗偐嶦婥棫偭偰偄傞偺偐丄偡傋偰偺幵偼奜揋偩偲偽偐傝偵丄備偔偝偒偞偒偱搳愇偝傟偨丅巕嫙偺偄偨偢傜傪偲偑傔傞傛傝丄巹偵偼僋儖僪恖偑偨偳偭偨柉懓媠嶦丒捛曻丒棳楺摍偺斶嶴側楌巎偑巚偄婲偙偝傟丄偄傑偱傕僀儔僋丄僀儔儞偲傑偨偑偭偨抧堟偱嬯偟傫偱偄傞斵傜傪巚偆偲丄暋嶨側婥帩偪偵側偭偨丅偦偟偰丄懡悢柉懓偵惗傑傟偨帺暘偺塣柦傪丄偳偺傛偆偵棟夝偡傟偽傛偄偺偐丄偄偮傕傢偐傜側偔側傞偺偱偁傞丅

丂偐偮偰偺儐僟儎恖丄僕僾僔乕丄嵼擔挬慛恖丄嵼暷擔宯恖丄傾儊儕僇僀儞僨傿傾儞丄僀儞僨傿僆丄僠儀僢僩恖丄奺抧偺愭廧柉---丄偦偟偰丄崱擔偺儐乕僑僗儔價傾崙偺柉懓枅偺暘楐傪尒傞偲偒丄乭恖偼偄偭偨傫鄷楏側惗懚嫞憟偵側傞偲丄柉懓枅偵塣柦嫟摨懱傪偮偔傝傗偡偔丄偲偒偵偼懠柉懓傪攔彍偡傞乭乭恖椶偺擻椡丒掱搙偼丄傑偩偙偺師尦側偺偩乭偲捝姶偡傞丅儓乕儘僢僷嫟摨懱偑丄恻梋嬋愜傪傊偰丄杮奿揑偵婳摴偵忔傞偺偼丄偄偮偺擔偵側傞偩傠偆偐丅

丂攚屻偺丄奀敳俁俈侾侽倣偺僒僴儞僪嶳偼愥傪偄偨偩偄偰偄傞偑丄偁偨傝偵偼庽栘偑尒摉偨傜側偄嶦晽宨側墫屛丅燇燆愝旛摍偼崱堦偮惍旛偝傟偰偍傜偢丄抝偼敀偄僞乕僶儞丄僟僽僟僽偺僘儃儞偵嬓峀偺懷摍偲柉懓堖憰偑擔忢拝偺丄屆幃備偐偟偄抧堟偱偁傞丅

45丏儁儖僔儍榩偵傓偐偭偰丄墲暅俀幵慄偺曑憰摴傪憱峴偟偰偄傞偲丄戝宆僩儔僢僋偑乽巭傑偭偰偔傟両乿偲崌恾偡傞丅巭傑傞偲丄娯崙偐傜弌壱偓偵偒偰偄偨庒幰偑丄巹偺幵偺屻晹偺擔偺娵傪尒偰夰偐偟偔側傝丄惡傪偐偗偨丄偲偄偆丅偙偙偵偼拠娫偑俁侽侽侽恖偄傞丄偲偄偭偰偄偨丅桝擖昳偺愴幵傗怘椏昳摍傪塣傇戝宆僩儔僢僋偺悢偼丄傕偺偡偛偐偭偨丅斀懳偵丄揤慠僈僗偺攑婞僈僗偑擱偊傞尨栰偱偼丄幐嬈偟偨偺偐儔僋僟偑偺傫傃傝偟偰偄偨丅巹偼偙偺僒僀僩偱乽抧媴僪儔僀僽偺僲僂僴僂乿傪採嫙偟偰偄傞偑丄抧媴傪僪儔僀僽偡傞偺偼扨偵愭恑岺嬈崙恖傗嬥帩偪偩偗偱側偔丄峀偔奐敪搑忋崙偲偄傢傟傞崙乆偺曽偵傕柌傪幚尰偟偨偄偨偩偒偨偄偲婅偭偰偄傞丅