アジア③(アフガニスタン〜シンガポール)

81.パンの模様は独特 82.カンダハルの市場83.ハザーラのパン職人 84.街角の水のみ場 85.闘犬

81.アフガニスタン第2の町で、元首都のカンダハル。ここは、紀元前4世紀頃、ギリシャのアレキサンダー大王が、インド侵攻にあたり、城を築いた歴史のある町である。その末裔ではないだろうが、ギリシャ人の面影がする土産物屋の主人とチェスをしたら、あっさり負けた。他の欧米人旅行者もかなわなかった。パキスタン北部のギルギット地方等には、今でもギリシャ人の面影がする人が大勢いて、末裔ではないかといわれている。パン屋さんは珍しく、ヌン(パン)に表情をつけていた。夏には60度になることがあるという。

82.アフガニスタンは、マルコポーロが旅した時代を彷彿とさせる、昔の面影が色濃く残っている。女性が身体を覆うブルカは完璧、白いターバンを頭に巻いた民族衣装の男、ラクダの行商人、半砂漠にハゲ山、乾いた家畜の糞の臭い---。国全体を覆うヒンズークシ山脈は雪をもたらし、一部は地下水脈になって「キリーズ」という水路が砂漠の地下を走る。先祖から代々手入れされてきており、なかには「キリーズ」に沿って車さえ通れる水路があるという。この国は遊牧民が多く、周囲国と自由に行き交い、そのため自動車道以外にラクダ等の家畜の移動専用道がある。ブドウは約50種類あるとか。

カンダハルで印象深いのは、裏町の路地の中央に、下水溝が蓋なしで露出していたことである。この都市計画・構造が、パキスタン南部のインダス河西岸にあり、人類最古の文明の一つといわれる、5000年前のインダス文明時代の遺跡モヘンジョダロと、まったく同じだったことである。モヘンジョダロが進んでいたのか、カンダハルが昔のままなのか。今後、この構造が何世紀続くかは知らないが---、便所から流れでたウンチや小便が---臭くて!風とともに去らぬこの臭いは、いつまで続くのか。

一方、ある土産物店で便所を借用しようとたずねると、屋外を指さした。屋外にでて、便所らしきものをさがしたが、何もない。あるのは、川原の小石のように、乾いた排泄物が無数にある空き地だった。よく見ると、この地の人は、しゃがんだ下半身を民族衣装で隠し、用をたすと周囲の小石でふくのであった。ここは、暑い日差しとふきぬける風で、乾いた家畜の糞の臭い程度だった。マルコポーロも、同じトイレ作法だったのかな?

83.多数を占めるインド・ヨーロッパ語族に属するパシュトン族等のなかで、少数民族として下層にいるハザーラ族。日本人によく似ている。もっとも、歴史的にいえば、日本人が原種に似ているというのが、正しいいい方かも知れないが。思わず日本語で声をかけたら、やはり通じなかった。また、彼らも、私には常に親近の笑顔を見せた。ジンギスカーン等が築いた世界最大の帝国の末裔といわれ、同じ蒙古人種で、親戚のような感情からか。ただし、調子に乗ってカメラを撮らせろというので渡すと、薄暗くて露出が不足しているのに、カメラを動かしたため、ぼやけてしまった。カメラは自動露出で、露出が不足するとシャッタースピードが遅くなり、動かすとぼやけるのである。

84.昼夜の寒暖の差は大きく、真冬でも昼は35度、夜はマイナス25度になったときもあった。極端に乾燥しているためか、街頭の水は冷たかった。

85.ここでも闘犬をやっていた。歴史は日本より古いかもしれない。秋田犬とシェパードをかけ合わせたような大型牧畜犬は、一家一族を守るかのように、果敢に闘っていた。つられて大人もケンカしていた。冬場で、仕事の手が休めるときの楽しみの一つなのだろうか。観衆の熱気は、周囲の雪山を溶かすかのように高まっていた。

86.闘犬 87.バーミア行断念 88.チャイハナ 89.果物と鳥売り屋 90.お菓子屋

87.首都カブールから、ヒンズークシ山脈に245km分け入ると、バーミアンの遺跡がある。しかし、雪のため約110kmで引き返した。1〜6世紀に多くの仏教徒が住み、断崖の石壁に高さ53mと35mの仏像を彫った。今は、偶像を忌み嫌うイスラム原理主義者タリバン(イスラム神学生)に破壊され、面影は---。ところで、イスラム圏外では、木彫り等のお面や彫像等は当たり前で、土産品にも多々見られるが、カブールではまったく見られなかった。

88.チャイハナ(茶屋、めし屋)は、多目的な商売を営んでいる所が多く宿泊、両替、観光案内、ガイド等、旅人には重宝である。ときには麻薬まで売っている所がある。麻薬にすっかり飲まれ、刑務所に入っている旅人もいた。

89.乾燥地帯の果実は美味で、冬は鳥も腐らない?

90.のどかな生活は、旧ソ連の侵攻、その後の国内戦争でどうなったか。最近では、アメリカに対する大規模なテロの犯人隠匿との見方で、目が離せない国である。旧ソ連とアメリカは各地の道路舗装を、日本は各地の井戸掘りと首都にテレビ網を援助・建設していた。当時の庶民の間では「やがてソ連はアフガニスタンに侵略するため、短期間で戦車が通れるようにコンクリートでつくっている。アメリカは長期間かけてアスファルトでつくり、援助姿勢を長々とアピールしながら情報収集をしている」と陰口をいっていた。結果はズバリ!の感があり、彼らの読みは当たったわけである。旧ソ連は、1979.12にアフガニスタン政府の要請という名目で軍事介入。米国はテロ退治の名目で、2001.10に軍事介入。首都カブールの高台(海抜2110m)にそびえていたアンテナは2001.10.8、インド洋の米国艦船から発射された巡航ミサイルの夜襲で破壊されたが、「アフガニスタン人の、アフガニスタン人による、アフガニスタン人のための政治」が持続するのはいつの日か。有史以来、アジアの中心地に位置するアフガニスタンは幾多の戦に巻きこまれ、建設と破壊が延々と続いている。平和な島国人の通行人には、所詮わからぬことばかりである。

91.パン屋 92.釈迦の生誕地 93.ポカラへ130km 94.カトマンズ盆地 95.ヒンズー教徒

91.パン屋はどこでも活気がある。紀元前4世紀〜紀元後79年まで栄え、ベスビオ火山の爆発で埋没したイタリアの古代都市ポンペイでも、パン屋は一番儲かった商売という。食べ物産業は不滅である。それゆえ、現代では見えない所で着々と、静かな食料戦争が始まっている。

92.アフガニスタン→パキスタン→インド→ネパールにかけてのフイルムは、日本に届かず。インドのベナレス(バラナシ)、ゴラクプル、ナウタンワからネパールに入り、左手に約30kmゆくと、田畑のなかのルンビニに到着。釈迦が生まれた聖地にしては閑散としており、観光客・参詣人・土産物屋はゼロ。近くに極彩色のラマ寺、仏教寺、簡素な宿泊施設が各1棟あるのみだった。菩提樹の大木が、土盛りの上で大きな根を露出させ、根元の近くに小さな石の祠(ほこら)と、この石碑が往時をしのばせてくれた。紀元前3世紀頃のアショカ王は、仏教を保護して世界的な宗教とし、「紀元前406年?に釈迦が生まれた地」というこの石碑を建てたという。歴史に”もし”は当てはめられないが、「もしアショカ王が広めなかったら、仏教は今日まで伝えられたか」「それとも他の者が伝えたか」、疑問はつきない。近くのラマ教寺院のビジターズ・ブックには、日本人の氏名がぎっしり見うけられた。

枯れ葉が足にまつわりつく音さえ聞こえた静かなルンビニは、国連等の開発計画でどうなったか。

93.ポカラに向かうと海抜があがる。海抜があがればうれしいのは、涼しくなって食欲が増し、蚊もいなくなって安眠できることである。山道は、細い曲がり道やガードレールがないから危険だが、さわやかになり、「よくも造ったり!」、と思わせる千枚の棚田や棚畑、ヒマラヤ山脈、千尋の谷等に目がうばわれる。人々は蒙古系とインド系になる。

地元のおばあさんが1人、「乗せてくれ」と手を上げていたので、乗せた。鼻に金属の輪を通し、入れ墨をした彼女は勝手にゆき先を告げ、1人で何やらしゃべっていた。やがて、私の受け答えがないのに気づいた。不思議に思って、彼女は私を直視して確かめると、ネパール語ができない外国人とわかった。それからは、不安がつのったのか急に下車したいといいだし、降りてもらった。私の顔があまりにもネパール人に似ていたため、最初は勘違いしたようだった。

ポカラで、晴れた日にヒマラヤ山脈を仰ぐと、左からダウラギリ(8171m)、ネパール人が聖山とあがめるマチャプチュリ(7059m)、アンナプルナ(8078m)等の神々しい勇姿が見える。目前のペワタール湖で、鯉に似たシャーという魚釣りは、ねり餌を周囲にいる牛の糞でつつみ、ボール状にして投げ入れるので、その都度手をしっかり洗わなければならなかった。町には、日本人に似たチベット人避難民が大勢いた。長髪で日焼けした顔に、頭から足元までをすべてトルコ石等の装飾品で飾った姿を見ていると、まるで博物館にいるようだった。逆に、腹をすかした子供達は、私の車をとりかこんで、こちらの食事をながめていた。私が食事を飲みこむと、子供達も生唾を飲みこむ有様で、いたたまれず食事はかくれてするようにした。あるときは、私が食べた塩魚の骨を、目前の大地に掘ったゴミ捨て場に投げ入れると、常時車の周囲で待機していた子供達が先を争ってこれを拾い、しゃぶっていた。あまりの痛々しさに、ごみは子供達の見えないところに捨てることにした。このような、胸が締めつけられるような情景は世界中であったが---。

じつは、私の子供の頃も、似たようなものであった。満州から母・兄2人・私・妹が無一文で引き上げてきて、戦後は人並みの窮乏生活を強いられた。マイナス15度の冬でも、コタツに入れる炭が買えず、私が早朝の新聞配達でまわる炭焼小屋から拾ってきたくず炭をおこして、初めて5人の足が人肌温度以上になる日が少なくなかった。生活苦のあまり、母は私の高校受験が不合格になるように祈ったが、無邪気な私には伏せていたと、後日聞いた。高校時代の奨学資金は、生活費としてすぐ母にさしださなければならず、授業料が滞納すると、他生徒の前で先生に立たされ「奨学資金をもらっているのに、なぜ払わないのか」と、何度か詰問された。だが、本当のことはいえず、ただ言葉をにごして我慢しつづけた。たまに1個の卵が手に入ると、5人で分けるのが当然だったような経済状態だったから、大学はとうにあきらめた。(それでも、長兄は父親代わりに昼は働きながら、夜は2つの高校に計8年通って国立大学に一発で入り、一番で卒業し、国費留学までしたのだから、身内ながら敬服ものではあるが)そして、高校を卒業して就職先に出発する日の朝、なんと私だけに1個の卵があるではないか!あの驚嘆は、生涯忘れることはできない。母がお祝いにと置いたものだが、兄妹は”しかたがない”と視線をはずして食べていた。

その少年達にいいたいのは、この貧乏を絶好のバネにして、大いに羽ばたいて欲しい、ということである。そして、大人は、彼らにチャンスを与えるための環境づくりをすべきと思う。

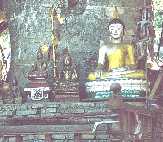

94.ポカラから首都カトマンズまでの200kmドライブは、ヒマラヤの峰・千尋の谷・段々畑・水田・日本の中世時のような村落等が見られ、楽しい。首都では、中心地から西へ2kmゆくと、2500年の歴史があるといわれているスワヤンブーのストゥ−パ(円形の塚、塔、卒塔婆)がある。

95.私には、彼の仕事は「被写体としてのグレードに腐心し、観光客に満足してもらえる写真を撮らせ、撮影料をいただき」、それも修行僧の一つのあり方である、として徹しているように見えた。インドで見かけた出家信者は、まさに着の身、着のままで裸に近く、メシは極貧社会の喜捨のみに頼り、命は信ずる神?に預け、墓は当然なく---、私のスタイルからは、あまりにかけ離れていたので、神々しくさえ写った。それに比べて、日本での自称”出家信者”は、額に汗して働く人が構築した豊かなインフラを当然のごとく享受し、パソコン・ビデオ・携帯電話・弁護士等のあらゆる文明の利器が必需品で、まるで宗教ゴッコのようである。

96.首都カトマンズ 97.エベレスト遊覧飛行 98.同左 99.同左 100.拝見証明書

96.カトマンズの中心地は、ダルバル広場である。宗教と生活が完全に密着しているようなここでは、生き女神が住んでいるクマリ寺がある。運が良ければ、窓から見下ろして手を振ってくれる麗しき少女を拝顔できる。ある一族から一定期間任命され、特定の宗教には属さないという。カトマンズ界隈の風景は、由緒ある建物等の間に人が住んでいる、と思わせるほど古式豊かなものである。

つづきは、表紙の別の項に入れる予定です。

97.ローヤル・ネパール・エアライン会社の、無料招待による「飛行機からのエベレスト見物」。無料有料にかかわらず、エキサイティングな遊覧飛行であった。

98.コックピット(機長室)まで入れてくれ、サービスは満点である。

99.日中は雲に覆われやすいので、日の出前に遊覧し、朝焼けに映える最高峰をじかに見れるのである。上半分は雲に隠れていたが、安易に真姿を見せないところが最高峰らしくもあり、圧巻であった。料金は、2001.8.3現在で、99USドル(1ドル125円で12,375円)だった。

100.確かに世界最高峰のエベレスト(8848m)を見ました、という証明書。

カトマンズでは、当初、車を売りにだした。商談は決まりそうなところまでいった。というのは、イランで全資金の盗難に遭い、残金がきびしくなっていたからである。さらに、当時は日本赤軍が世界で事件を起こし、日本人がオーストラリアのビザを取得するのは無理だった。何人もの日本人が断られていた。非常に重苦しい日々だった。

しかし、である。例え素晴らしいエベレストを見ていても、一方で、何とか6大陸を走破できないか、と思案もつづけていたのである。目前の大氷壁とオーストラリア行の障壁が重なって見えた。そして、エベレストの大氷壁でさえ、やがて征服されたのであるのに---と。

そこに、ヒッチハイカーとしてブラジルとザンビアで会い、最後のオーストラリアはビザがとれず、断腸の思いで日本に帰国した荻野氏から、タイムリーにエアーメールが届いたのである。「自分はゆけずに、非常にくやしい思いをしたので、もしエネルギーが少しでも残っているなら、オレの分も含めてチャレンジしてくれ!」と。この文脈を読んだ後は、車の外にでて、ヒマラヤ山脈を仰ぎ、「自分は、まだ余力がある。余力がある限り挑戦すべきだ。よーしやるぞー!」と、おたけびをあげたいほど、心が弾んだ。こういうときではないか、すべての知恵をだし、全力をだしきるのは。全力をだしきらないで、ギブアップするのは非論理的である。自分らしくもない。いままであきらめていたのは、いったい何だったのか、と思えるほどだった。

それからは、一計をめぐらせた。

① 私の旅を先取りしたような、働きながら旅をする「ワーキングホリデー」の本家であるオースト

ラリア。その各州の自動車クラブに手紙をだし招待状をもらった。

② マイケルから伝授されていた「マスメディアの魔力」の活用であり、私がこれまでマスコミ等の

付合いで得た知恵の総決算である。一流の英字新聞「ライジング・ネパール」に私の記事を提供

し、写真も掲載してもらった。

③ 車の右横に「EARTH, MY FRIEND]と大きく書いた。

数日後、きちんとスーツに着替えて、オーストラリアの領事事務代行をしている、英国大使館に申請した。心臓はドキドキしていたが、つとめて明るく振舞い、これまでの旅と、これからの計画、歴史的に英国人がこの種のドライブ旅行のパイオニアで、英人なら誰でも知っているピーター・タウンゼント大佐の世界ドライブにも刺激された、とつけ加えた。その彼の著作のタイトルは「EARTH, MY FRIEND]であり、車の右横に書いた文字も見えるように駐車した。彼が旅した当時は、世界的なニュースになっていたから、年配者なら知っていて、少しは役立つかもしれないと思った。

すると、「ああ、あなたですか、新聞で読みましたよ」と、笑顔で接してくれた。後は、旧知のごとく所持金も聞かれずスムースにはかどり、取得できたのである。英国(オーストラリアも)は、探検冒険に対する理解が国民的にあり、私の記事に好感をもっていてくれたのである。カトマンズでは、売れるものは極力売り、資金の足しにした。

101.世界第3の高峰 102.テンジン記念館 103.カンチェンジュンガ 104.シッキム州 105.州都ガントック

101.紅茶や避暑地として有名な、インド北部のダージリンのタイガーヒルから、世界第3位の高峰カンチェンジュンガ(8585m)を眺める。茶畑がある山肌は緑が整って美しく、機材や摘んだ茶等を運ぶトイトレーン(小型の汽車と貨車)は急坂をのろのろ走り、飛び乗り飛び降りは自由にしている。海抜200mのシリグリ駅から海抜2134mのダージリンまで87kmを8時間かけて走る。(2001年には石炭焚きの蒸気機関車からディーゼルになる。マザー・テレサは、この汽車のなかでキリスト・神の啓示を聞いて、貧しい人の救済に一生をささげることになったといわれている)紅茶のプランテーションを見学させてもらい、ついでに最高級茶を、外貨で、格安に仕入れた。茶の品質は、適度に寒くて成長が遅いほうがよいとか。

102.1953年5月29日の午前11時30分、エベレストの頂上に初めて立ったのはシェルパ族でガイド兼ポーターのテンジン・ノルガイか、仕掛人の英国・ニュージーランド登山隊隊員のエドモンド・パーシバル・ヒラリー卿か、の論争は興味がある。しかし、テンジンの人柄や国家威信をかけた登山隊の緻密な計画から、すべてを託されたヒラリー卿が代表して初登頂した、と思う。

103.インド大使館で、シッキム州(旧インド保護王国から1975年に州に)への入域許可証をもらい入る。シッキム人にとって神聖な山であるカンチェンジュンガは、登山して欲しくない、とシッキムの王子がいっていた。中国は1950年頃からチベットに入りこみ、1959年にこれを制圧。このとき、危険を感じたインドは、シッキムと協議の上で軍隊を送り、その後は保護領、そして州になったという。

104〜105.シッキム人口21万人の州都は、カンチェンジュンガが見える山肌にある。

106.ガントック市街 107.チューキーさん 108.シッキム女性 109.同左 110.バングラデッシュ

106.右手の街路樹ならぬポールにかけた花篭はまさに手作りで、この地の文化度を物語る。町でウドン(乾麺)を見かけたので買った。

107.私はここで、王子に拝謁できた。町の喫茶店で会った大学生の彼女は、当初、王宮のインド人警護兵が拒絶するのを「何の法律で拒絶するのか」と凄い剣幕と理詰めで説得し、軟禁されているようなシッキムの王子に会わせてくれた。そして、大国インドに組み込まれてゆく自国の運命を心配していた。25〜30歳位の王子は、「私も英国のケンブリッジ大学に留学中は、ヨーロッパを自動車旅行したが、西欧人は冷たくて楽しい想い出は少ない。父は、1950年頃、日本の皇太子に招待されて訪日したことがある。そのときのお土産が、この碁盤です。あなたも囲碁をやりますか。シッキム、ブータン、チベット、ビルマ(ミャンマー)あたりの数字の数え方は、日本語に似ており、われわれの祖先は同じ民族だったのでしょう---」。その後、10か月後に、タイの首都バンコックで偶然バンコックポスト新聞を見ていると、彼の交通事故死が載っていた。車が極端に少ないこの町で、本当に単純な交通事故だったのか?

110.バングラデッシュは、湖(雨期の田んぼ)のなかに島(村)がある、といった風情で、緑一色だった。南部のチッタゴンの船乗り場では、日本製品はドイツ製品より優れている、と日本の評判は大変良かった。温度30〜40度、湿度は100%に近く、不快指数は最高なこの地では、スカートのような”ルンギ”は理にかなっている。ズボンではインキン・タムシ・ミズムシ---に犯され、寿命が縮むだろう。それにしても、ここの気候はひどい。車内のすべてにアオカビが生えた。毎晩、車内での就寝は暑さ・湿気・アオカビ・蚊等の地獄攻めに遭い、とても眠れるものではない。

ここからミャンマー(旧ビルマ)にゆくには、① ビザが取得できないのと、② まともな連結道路がなく、シンガポールへ船積みしなければならなかった。チッタゴン港ではすべての船会社にあたり、安い船が見つかるまで1か月以上奮闘した。やがて車を船で送り、私は列車でチッタゴン→首都ダッカ→飛行機でタイ・バンコック→列車でマレーシア→シンガポールにいった。

111.黄(ワン)さん 112.タイ・バンコック 113.同左 114.同左 115.同左

111.チッタゴン港で、中華料理店「重慶=チュンキン」を経営するワン・シー・シムさんには、1か月余にわたる船探しの間の駐車地を提供してもらい、たびたびおいしい中華料理をごちそうしていただく等、大変お世話になりました。車中では、暑さや蚊で眠れないときは、右端の息子さんとお店の食卓の上で横になり、天井の扇風機をまわしっぱなしで裸で寝た。商売ではなんとか食えても、プロテスタントの彼の心配事の一つは、この国では”死んでもお墓をもてない”ことだった。彼に頼まれ、シンガポールからは英語で書かれた中華料理の本を送った。これも、バングラデッシュでは手に入らないからである。

112〜115.タイの首都バンコックの顔

116.首都バンコック 117.同左 118.同左 119.同左 120.同左

116〜120.タイの首都バンコックの顔

121.首都バンコック 122.同左 123.同左 124.同左 125.北部のチェンライ

121〜124.タイの首都バンコックの顔

125.タイ、ミャンマー、ラオスにまたがるこの地域は、黄金(高価なアヘン)の三角地帯、といわれている。ケシの花のつぼみに傷をつけ、そこからでる白い液を精製してつくる、アヘンの闇取引がうわさされている。山岳民族と都会との経済道路の建設や、山間に適した換金作物の発掘等が望まれている。

126.北部のチェンライ 127.同左 128.オーストラリアへ 129.船上の赤道祭 130.同左

128.タイのバンコックからシンガポールまでの汽車の旅は、車窓の風景・旅客・物売り等がのどかで、東南アジアをしみじみ感じさせてくれた。

ところが、シンガポール港からオーストラリアへの船出は、まさに危機の連続で、気が狂いそうだった

■6月20日、バングラデッシュのチッタゴン港で、車をタットリー号に積む。6月末にはシンガポール到着予定。しかし、タットリー号は、マレーシア・ペナン港で船籍をパナマからホンジュラスに変更する等で遅れた。

■7月19日、タットリー号がやっと7月23日に着くというので、7月24日18時にオーストラリアの西オーストラリア州フリーモントルヘゆく、コタ・シンガプーラ号を予約。

■7月24日、焦せりに焦っていると、なんと出発日の午前3時にシンガポール港に着くという。早朝、港にゆくと、埠頭ではなく、なんと沖合いだという。これでは間に合うまい、といやな予感がした。さっそくハシケで貨物船タットリー号にゆくと、小麦袋をとりだし、ハシケに積んでいた。どうやら、車は満載された小麦袋の船底の方にあったから、作業の進行速度を計算して、18時には間に合いそうもなかった。船の到着は遅れていたから、小麦の方も急ぐ事情があったかもしれない。

とにかく、車を最優先させたかったが、ここで作業者の気分を害しては逆効果になるので、ひきつった形相で作業者にお願いしつつ、檄を飛ばした。もし間に合わなければ滞在期間が延び、出費がかさみ、シンガポールとオーストラリアのビザが切れる。せっかく見つけた安い(旧ソ連)船は簡単には見つからず、すべてがご破算になる可能性が大だった。船の到着がたびたび遅れ、すでに予約済の船便を1回解約、両国のビザも延長していたので、再度の延長は困難が予想された。

■16時、小麦袋搬出に使用していた2台のクレーンの内の1台が、なんと壊れてしまったのである。もはや絶望〜!!泣く泣く無線でコタ・シンガプーラ号に、「乗船は間に合わないので、キャンセルする」、と連絡せざるを得なかった。さもなければ、料金をも取り戻せないと思ったからである。

ところが、このとき奇跡が起こった!クレーン1台ではもう奥の方の小麦袋が搬出できず、私の車を先にとりだすことに変更されたではないか!写真は船底から取りだした後の甲板上で、小麦をかぶっている。

■17時、朝からタットリー号に隣接していた小さなハシケに車を移し、そのハシケは全速力で数キロ先のコタ・シンガプーラ号に向かった。それでも波やうねりを避けなければならず、遅くて遅くてイライラは最高潮に達し、できれば飛んでゆきたい気持ちだった。

■17時40分、車を積んだ小さなハシケはコタシンガプーラ号の横に到着。出発時間が迫っており、さらに1度「間に合わないから、キャンセルする」と断っており、クレーン操者が不在になってもおかしくない時間だったので、断られる可能性は99%だった。ところが、たまたま甲板にキャビンオフィサーがいて、この人がドイツ人。日本人には親近感を持っているはずだ、と勝手に決めつけ、早口で事情を話すと、運良く船積みを了承してくれたのである。

■17時45分、私は船会社の社員に10ドルを握らせると、彼の車を借りて飛ばし、宿泊地のYMCAにいって荷物を引きとり、料金を清算し、急いで船に引き返した。

■17時58分、船に到着。甲板にかけ登ると、同時に昇降用タラップが引き上げられた。

■18時、何事もなかったかのように、船は静かにアジアを離れた。

夕食時、コタ・シンガプーラ号のクレーン操者が「こないといったから、シャワーを浴びてしまったのに---」と愚痴っていた。しかし、このドタバタを逐一説明する気力がなくなるほど疲れていたので、ひたすら謝って勘弁してもらった。

129〜130.上げ膳据え膳の船旅は、最高に気分が良かった。あんなに長い間悩んだのに---、波浪を見ていると、あっけなく消える波のように、もはや苦しみは過去形になり、肩の荷がすべてなくなって、軽快な心境になった。夢でうなされることもなく、船旅中は気がぬけたような状態だった。青い海原に、イルカやクジラ(オーストラリア大陸が見える頃)の歓迎を見て、酔いしれた。全力を尽くした結果の、さわやかなご褒美だった。