中南米①(メキシコ〜エクアドル)

1.中米ドライブマップ 2.南米の北部 3.南米の南部 4.メキシコの悪路 5.砂糖工場のサイロ

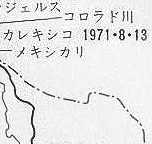

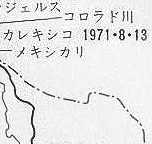

4.アメリカでは、できれば全旅行資金を一気に稼ぎたかった。しかし、カルネの更新は1年毎である。「ちょっとバケーション中に、イランあたりまでドライブする」といって取得したので、1年間に1ページも使用していないカルネを、発行元の自動車クラブに更新のため送り返したら、取り消されてしまうのではないか、と危惧していた。そこで、カルネが必要な国に入って入国スタンプを押してもらい、これを「更新して」と送ることにしたのである。もし、更新してくれなければ、迷惑をこうむるのはカルネの発行者だから、更新せざるをえない、というわけである。そこで、やむなく貴重なアルバイトを打ちきり、カルネの有効期間中に、カルネが必要な南米のコロンビアまで、行かなければならなかったのである。コロンビアまでの最短ドライブ期間を見積もり、残り期間ギリギリまで稼いで米国を出発した。従って、中米は昼夜を通してドライブしなければならず、ろくに写真もとれない有様だった。

アメリカ出国時は、何の検問もなかった。ビザの発行から始まり入国は厳しいが、出国はこのとおり---アメリカである。メキシコに一歩入ると、家は泥づくりで人々は裸足が大半だった。道端ではバナナ、パパイア、マンゴー、卵、イセエビ、トカゲ等を売っており、のどかな風景がつづいていた。植物が多くなると、路上にはヘビ、カメ、トカゲ、イタチ等が現れた。

ひさびさに旅にでられたうれしさもあり、軽快に飛ばしていると突如、警官に止められ「速度違反があったから即、現金で払え」という。見ると、村の中は制限時速40kmの標識が立っており、これを60kmで走っていた、という。アメリカでの走行感覚からまだ抜けきらず、飛ばしていたのは確かで、またカルネ更新期限まで時間がないので、南米に向けて速度をだしていたのも事実だから---、速度を証明するものはなかったが、素直に応じた。警官の一人芝居?、ともとれたが、私が「テンポが緩やかな国に入ったことを自覚せよ」といわれたようで、この1件は逆にありがたかった。アメリカ生活の感覚を持ちつづけていたら、中南米ではもっとひどいことが起きても不思議ではない、からである。

アラスカから南米南端までは、パン・アメリカン・ハイウェーと称した主要道路が走っているが、国によっては途切れ、橋がなく、悪路は多い。これはアジア・ハイウェーも同じである。国連の元で、かつてのシルクロードを主体に、アジア・ハイウェーと称した主要道路網を構築しているが、砂漠は砂のわだちだけだったり、雨期には通行不可能な地帯が少なくない。

サボテンが生える荒地とジュート(黄麻)畑のなかには、待ってましたとばかりにその悪路が待っていた。8日間続いた雨で、道路は土砂に覆われたり、5か所の橋は流され、路上の車両は全部立ち往生になった。いつ通行できるか誰もわからず、今夜はここで全員夜を明かすことになった。私は食料も水もカヤも積んでいたので不便はなかったが、他の人は不安が増した。幸い村人がトルティーヤの食事等を売りにきたので、この面は救われたが、寝床はなく、便所も工夫を要し、25〜30度の蒸し暑い夜とやぶ蚊に襲撃され、みんなのイライラは最高潮に達した。あるアメリカ人?は怒り狂って「メキシコってえのは最低だ!町に着いたら、ギンギンに冷えたビールをイヤというほど飲んでやるぜ---」と叫んでいた。「ローマに入っては、ローマ人のごとく振舞え」で、郷に入っては郷に従うしかないだろう。メキシコに入ってからは、大中の橋毎に通行料金を取られイライラしていたが、この交通ストップ以来は「有料でも橋がある方がありがたい」と、考え方を変えた。夜はやぶからウサギが多数でてきて、光に反射した目がピンクに光り、ホタルが群舞していた。

5.日系メキシコ人が経営する、広大なサトウキビ畑と大きな砂糖工場

6.メキシコの首都 7.深夜の峠越え 8.山脈越え 9.パナマ運河の橋 10.パナマの民族衣装

6.メキシコシティーは海抜2259mで涼しい。この頃、つぎのグァテマラ国は内戦中で、日本大使館で情報を聞くと「日本人旅行者がゲリラに誘拐されたらしい。できれば避けて船で行ったら」と。しかし、時間とお金に余裕はなく、おそるおそる隣国に突入した。

7.グァテマラからパナマまでの6か国の政情不安は似たようなもので、何かがあればアクシデントと割りきった。行く先々で不気味な検問所があり、ときどき自動小銃をかかえた兵士から金品をせびられた。しかし、相手の様子で対応を変えた。しつこくて時間がかかったり、険悪になりそうなときはポルノ雑誌を見せたりタバコ程度を渡し、相手が自信なさそうなときは「あなたの氏名は、所属部隊名は---]と詰問すると、たいていは「いいから行け!」と検問バーを開けてくれた。お国の紙幣にも描かれている美しい鳥”ケツアル”は、時間がなければ見られるものではない。

エルサルバドルとホンデュラスは、サッカーの試合が原因で小競り合いがあり、国境では互いに戦車を対峙させて威嚇していた。

ニカラグアでは夜間に蚊の大群地帯を突破し、フロントは死骸で覆われた。

コスタリカは軍隊がないので平穏だったが、国道1号線の大半は無舗装で悪路に悩まされた。中米の山脈は南米のアンデス山脈同様高くて険しく、コスタリカの主要道で最も高い峠「セロ・デ・ムエルテ=死の山」は海抜3333mで、深夜に通過した。山中のドライブは、豪雨のなかを壊れたワイパーをフル稼働して前進したが、トイレのときは困った。時間があれば海岸に寄り、1年中見られるという海亀の産卵場所にゆきたかったが、残念だった。ヒメ海亀は主に8〜10月、甲羅がめずらしいオサ海亀は、主に10〜2月が最も多いという。

8.ときには眼下に雲が広がる。雷鳴が下から聞こえる。アメリカのローズ米は、新潟県魚沼産コシヒカリと同じ位おいしいが、このような高山で炊くと芯がかたく残り、ガンダ米になった。

9.パナマ運河の南北にかかる橋「プエンテ・デル・ムンド(世界の橋)」。パナマ運河以外にもう一つの運河を中央アメリカにつくる計画があるが、どうなるか。

10.民族衣装で”きめた”セニョリータは、カメラを向けるとポーズをつくった。パナマはアフリカ系の血を引く黒人系が多く、キリスト像や聖母マリアも黒人系の黒褐色の肌をしており、輸入文化の昇華はお見事である。温度と湿度が高く、寝苦しい夜。やぶ蚊の襲撃は休みなし。眠れず、裏町を歩くと、エアコンはない家が大半だから、みんな蒸し暑さから外にでて、深夜まで人々がごったがえしていた。喧騒や音楽とあいまって、市民のイライラがつのり、いまにも「暴動が起きるのではないか」と思われたが、みんな”当たり前”といった風情で、いつものにぎやかな夜を迎えていた。コロンビアへの船探しの間は、米軍基地内の安い店PXで買い物をし、海岸では”イシモチ”を釣り”サザエ”をとり、水泳をしたりしてキャンプした。夜間、軍警察にたたき起こされ「ここは運河の軍事基地内だぞ---明朝、でてゆくように」と。直ちにでてゆけ!といわないところが中南米か。

11.チェポで道は終わり 12.パナマ運河界隈 13.アンデス山脈 14.ヤシの木 15.ココア

11.パン・アメリカン・ハイウェーは、パナマ運河の東に70〜80kmもゆくと途切れ、その先はダリヤンジャングルが広がっていた。パナマは、パナマ運河からの収入が国庫の大半を占めるといわれ、もしパナマと隣国のコロンビアに道路ができれば、物流ルートが変わってしまい、運河からの収入が激減するのでつくらない、といわれている。迷惑なのは我々だが、いたしかたない。

しかし、このときから、世界の人々、世界の国々が、貴重な税金で私の自動車旅行のために道路をつくってくれている、とも思えるようになり、そう思うと単に道路を走り、旅ができることがどれだけありがたいか、感謝したい気持ちになった。道があれば数百キロを1日でコロンビアに入国できるのに、安い船探しの時間と苦労、安くない船賃、車と別々にコロンビアにゆかなければならない不安等が、それを諭してくれた。

12.車はパナマ運河のバルボア港から船で、コロンビアの太平洋岸のブエナベンチュラ港ヘ送った。私は同乗できず、飛行機で最短のメデリン市にゆき、その後はバスでいった。バスの旅では、ゲリラが多く、検問所がこれに比例してあり、9時間の予定が12時間かかって南部のカリ市、さらに6時間後にブエナベンチュラ港へ到着。南米タイムで、あせらずゆっくりと慣らされた。

13.南米大陸の背骨ともいえる西に屹立するアンデス山脈は、ベネゼエラから南端のフェゴ島まで約9000kmつづく。コロンビアの山並は海抜3000〜5000mあり、昼間は雲がなければ下界がよく見える。

14.中南米の低地の高温多雨地は、アフリカ系の黒褐色の人が多い。高地はインディオになる。ブエナベンチュラ港は、ヤシが生える常夏の地である。常夏の地は、ヤシやマンゴー等の果物が豊富で---と、プラス面はよいが、マイナス面も少なくない。昼、港の税関で手続きしていると、突然、黒褐色の男が、私の車のバックミラーをへし折って、持って逃げた。この暑さでは、誰でもいらだつだろう。とっさのことで、ただあ然としていたが、早くも南米の洗礼を受けた感じだった。夜は、泥棒が車のドアーをバールでこじ開けにきたので、格闘寸前になった。その後の南米の夜は、ちょっと油断すると必ず泥棒がやってきた。

蒸し暑いここでは、周囲のたまり水が腐って臭気を発し、暑い車内での料理や食事はとてもむりである。しかたなく村の食堂にゆくと、その腐り水で洗った皿に、臭いがある水で料理したのがでてきた。この種の旅人で肝炎や黄疸になる人は少なくないが、当然である。さりとて、薬を常用するのも、長期間になるから危険だし。夜は暑いから車中を開放するが、それでも汗は止まらず、生ぬるい水で渇きをいやし、蚊に襲われ、カヤをつれば風通しを悪くして暑くて眠れず。熱砂のエリマキトカゲのように、手足を交互に空中に広げては、体内の熱を発散させて耐え、「これが本当の座禅だ!」といい聞かす。まさに、地獄である。ここで一生暮せといわれたら、発狂するだろう、と鳥肌がたった。これに比べれば、日本のお寺で見られる座禅情景は”過保護な人の座禅ゴッコ”のように思えた。

15.ココアは高温多湿地帯の植物で、実はマンゴー以上に大きくなるためか、太い幹に直接ついている。

16.フーリオ・タナカさん17.インディオの露天商 18.インディオ商人 19.首都の旧ボゴタ 20.シバキラの岩塩窟

16.コロンビア南部のカリ市郊外にあるパルミラ村。ここに住む福岡県出身の氏は、農地300エーカー所有の大農場主で大豆、トウモロコシ(主に洗濯のり用)、うずら豆等を作っている。奥さんと息子3人、娘4人がいて、火災で家を3度も全焼させたり、いろいろ苦労を重ねたが、多くの移民者のなかで数少ない成功者になった。畑にゆくときは、必ず拳銃を持参しなければならないほど物騒な国だが、最初から骨を埋める覚悟で、貧しいながらも土地を買い足し、健康であったこと、作物の選択がたまたまよかったこと、と謙遜する。インフレが激しく車の輸入関税は500%の国で、アメリカ車を持つのはそれなりの意味がある。

ここからベネゼエラに行ってまた戻り、タナカ宅に車を預けて、再び米国カリフォルニアに10か月半の間出稼ぎに行った。

17〜18.アメリカ大陸のエスキモー(イヌイット)、インディアン、インディオ、インディヘナ等と呼ばれている原住民の主流は、北のベーリング(海峡)を渡ってきた、といわれている。これらの人々は、中南米では民俗学的にケチュア族に属する。多くは蒙古系で、赤ちゃんのときには、お尻等に青い斑が見られる。ただし、赤ちゃん時の青い斑はほぼ全人種に見られ、民族毎にただその出現率が異なるだけだという。彼らも、後から移民してきた民族の文化文明の大津波に洗われ、生活の変化を余儀なくされている。

19.混雑していたボゴタを歩いていたら、対向者が「ペルドーン!=すいません」といって私と鉢合わせしそうになった。あわてて、さっと横に回避した。ところが、間髪を入れず、他の対向者とまた軽く衝突しそうになった。そして相手は、私を抱えるように両手を後ろにまわしてきたので、一瞬、動けなかった。このとき、何やらズボンの後ろのポケットに、誰かの手が伸びてきて、財布を抜こうとしていた。とっさに、大声をだそうと思ったが、突然のことで、蚊の鳴くような小さな声しかでず、手でその手を払った。泥棒は一瞬にして人ごみの中に逃げたが---、3人組に狙われていたのである。なにせゲリラと内戦が始まって7年(現在約40年)、3時間に1人が誘拐され、誘拐された人は、釈放と引換えの身代金というの商品になり、このため他のゲリラに売られ、されに利潤を乗せて他に売られる---国である。パルミラを出発する際に、タナカさんから「車の窓から腕時計をはめた腕をだしていると、マチェーテ(山刀)で切り落とされるから、だすな!例え、美人のセニョリータが1人で乗せてくれと道端で手を上げていても、止まるな!ゲリラがよく使う手だから」と、忠告してくれた意味が実感してきた。(現在、誘拐され、身代金を要求されている人は4000人以上という)

ただ、コロンビアにも良いところはたくさんあり、その一つであるコーヒーはすばらしかった。カリ市で飲んだ”エスプレッソ”は香りが抜群で、その記憶はいまだに鮮明である。

20.岩塩は海水塩より利用されており、ここの埋蔵量は全人類の消費量の100〜200年分以上あるとか。周囲が岩塩のトンネルを500m位ドライブした。

21.シバキラの岩塩 22.アンデス山道 23.カリブ海のスズキ? 24.ベネゼエラの首都 25.VWで大修理

21.中南米ではどこにも聖母マリアの祠(ほこら)があり、岩塩採掘跡にもあった。ただし、ローソクの煙で岩塩の表面が真っ黒に汚れていたのは残念だった。

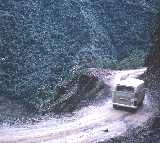

22.路肩は弱く、雨で泥道が滑って危険。下りの対向車がくるたびに、ハラハラドキドキする。本当に危険な箇所は、写真を取る余裕がなく取れないが、もしこのとき対向車が現れたら---。

23.ベネゼエラには入ると、低地に降りてゆき、高温多湿になる。道路では、動物園でしか見られないような大蛇が車に轢かれていた。海水浴をしようと、青いカリブ海にいったら、油田地帯が近いためか黒いオイルボールが無数に浮遊しており、フェンスで仕切った有料海水浴状以外はむりだった。子供達が投網で取ったイワシを買い、これを餌に遠浅の海にリールで遠投したら、これがかかった。これを見た村人は、お祝いに地酒を持ってきてくれた。この地では、リールはまだ普及していないようである。

24.首都カラカスは山間の谷間にあり、夜景は”谷間に光りのダム”といった観がある。産油国になって日が浅かったので、一部の金持ちと貧しい先住民等との間に貧富の差が激しく、近代的な高層ビル前では、何度か物乞いを見かけた。車を有料駐車場に預け、用事が終わって車を引き取りにゆくと「泥棒がドアーをこじ開け中」ということもあった。有料駐車場が、この有様だから---!!なお、ナイジェリアもそうだが、産油国等で経済が急激に変化した国は、みんな似たような社会現象が見られた。

25.世話になった日系人(ムラキさんやヤザワさん。ヤザワさんは、すでに2807人の面倒を見たという顔役的存在である)の紹介でカラカスのVWにゆくと、メカニックが2人で6時間かけて、大修理を無料でしてくれた。また、路上でキャンプしていると、ベンツに乗ったドイツ銀行カラカス支店の副支店長クラウス・ピーター・ティルマンス氏が「俺も若いときはヨーロッパをヒッチハイクしたから、あんたの気持ちがよくわかるよ」といって風呂・食事に招待してくれた。ついでに、南アフリカに行ったら俺の妹夫婦がおり、旦那はVWの技術者だから何かあったら手助けしてもらえるように、と手紙まで書いてくれ、その写しをくれた。そして実際に、南アのウイテンハーグ市のVW工場では、オーバーホールとともに、3基目のエンジンを無料で交換してくれたのである。奥さんともども、いつまでも、厚く感謝しています。

26.高地は快適 27.南北半球境界線 28.赤道直下記念碑 29.雪を戴くカヤンベ山30.首都の中央消防署

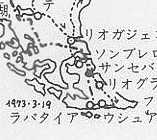

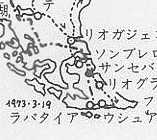

26.低地で、蒸し暑いベネゼエラからコロンビア東北部の国境のククタに戻ると、また山登りが始まり、気温は下がって快適になる。だが運転を一歩間違うと千尋の谷に落ちる。

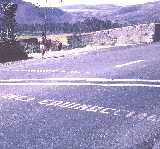

27.エクアドルに入ると、赤道線にあたる位置がここになるのか、路上に「LINEA EQUINOCCIAL=赤道線」と書いてあった。

28.アメリカで2度働き、当座の資金はOK。ベネゼエラでは車を修理し、当座の心配はなし。身体はいたって健康で気分は最高だった。長い旅行中でも、この3点がそろうのは少なく、あと一つ、ビザ・カルネ・船便予約等の書類の心配がなければ満点になるのだが、そんなことは滅多になかった。エクアドルでは、カルネを更新するため、書留でベルギーに送ったが紛失され、3か月間の滞在と多額の出費を余儀なくされた。カルネの再発行には保証金を再度積み、現地日本大使館の証明を取り、最後はベルギー大使館の「外交専用郵便」で送ってもらって、やっと届いたのである。苦労も多いのが実情である。今なら、Eメールで簡単に解決できるのに---。

29.海抜約5840mのカヤンベ山。赤道直下で、太陽が真上にくる9月でも、頂上には雪がある。

30.3か月間の生活拠点は首都キトの、スペイン植民地時代の名残がある中央消防署の前の空地にした。署にはシャワー・便所・床屋・食堂・仮眠所・テレビ室・バレーコート・プール・靴屋・洋服仕立屋・診療室・雑貨屋・ビリヤード・ギャンブル台等となんでもあり、これらを利用させてもらって最高のキャンプ地だった。海抜2800mだから空気濃度は平地の約75%で、家も土・石・セメント作りが大半だから、火事はほとんどない。だが24時間勤務で、常時見張りがいたので泥棒対策にもよかった。署長をはじめ、みんな大変親切で、お礼に日本の観光用カラースライドをスクリーンに拡大して約800枚見せた。感想をきくと、ある署員は「裸のゲイシャがいつでてくるのか、それだけを楽しみにしていたのに---」、といわれガックリ!南米である。しかし、それはそれ、署長が、ときどき食べきれないほどの缶詰や食料等をくれたり、いろいろと親切にしてくれた背景には、つぎのようなことがあったからではないだろうか。

この国は、故野口英世博士とかかわりが深い。氏がアメリカのロックフェラー医学研究所に勤務していた頃、エクアドルでは、高地から低地のグアヤキル市・港に降りてきて、海軍に入った若者は、半数が熱病にかかり亡くなっていた。当時は不治の黄熱病(実際は、ある蚊がもたらすワイル氏病で、稲田竜吉博士が先に発見していた。低地の人は、死亡率が少ない小児期にある蚊に刺されて病気になると、免疫になる)と考えられており、研究所の仲間等は躊躇して行きたがらなかったこの国に、氏は率先して赴き、わずか9日目に光学顕微鏡で原因をつきとめた。その後は、ワクチン等をつくって大勢のエクアドル人・軍人の命を救った。当時、同国では、”熱帯地には、つきものの黄熱病”という恐怖に、全国民が震えていた。氏に付き添いをした人は、その後エクアドルの大統領になり、氏への功績と国・国民に対する感謝を表すために「大学名誉教授」「エクアドル陸軍軍医監および名誉陸軍大佐」の称号・軍服・軍刀等を贈り、国立のノグチ小学校(今もある)をつくった。そのためか戦前、ニューヨーク駐在の石井菊次郎駐米大使は、困難を予想した、欧米寄りのエクアドルとの通商航海条約を、すんなりと締結できたという。締結相手のエクアドル公使は、本国で外務大臣をしていたときに、故野口博士が同国に貢献したことに感謝していたので、日本人に対して敬意と好感を持っていたためだという。1976年には、同国の2種類の切手に博士の顔が採り入れられ、研究所があったグアヤキル市の通りを「ノグチヒデヨ通り」と名づけたり、グワヤキル市議会館には銅像もたてられた。

氏は、1918年7月15日にグアヤキルに到着した。そのとき、船まで迎えにきた医学界の代表者諸氏に、みごとなスペイン語で講演し、みんなを驚かした。出国時に際して開かれた謝恩送別会でも、たくみなスペイン語と英語で演説し、そのすばらしい内容ともあいまって、来会者は一斉に起立して「野口博士万歳」を唱えた。なぜスペイン語に堪能だったかといえば、氏は、エクアドルにゆく前の1916年〜7年に、腸チフスと虫垂炎にかかって入院生活をおくり、このときに勉強したという。志が、しっかりしているのである。

また、エクアドル医学界の権威者バレハ氏が、「黄熱病」と認定した患者から採血した血液で発見したため、およびモルモット実験でも黄熱病と似た症状を示したため、発見した病原菌を暫定的に黄熱病のものとして「レプトスピラ・イクテロイデス」と彼自身が命名した。血清をつくり、それで人を助けた。例え、それが「黄熱病の本当の病原菌としては、確信していなくても」、後の研究結果が、ニューヨークの本部で公式に発表する前には、黄熱病をひるがえすことはできなかったのである。ガーナでの研究も踏まえ、エクアドルのは黄熱病だったのか、否かを、氏がどのように見ていたかは、不明である。だが、これを期に、犠牲者は、この血清で激減していったことは確かである。

私が滞在した1972年は、ODAによる日本製衛星通信用の巨大なパラボラアンテナが首都郊外に完成し、テレビではお祝いのメッセージが日本から寄せられていた。現地には漁業関係者、商社員、柔道教授、石油掘削・同輸入者、日系移民者がおり、キリスト教の全世界向けラジオ放送関係者からは、私の旅を放送したいというので、「アンデスの声」という短波放送に出演した。

それにしても、低地の蚊がもたらすワイル氏病等には無頓着だった私は、危険を冒していたわけである。

31.闘牛見物 32.日曜礼拝は教会で 33.同左 34.同左 35.日曜は靴を磨く

31.ある日、消防車がゆったりと出動準備をしているので、火事!かと思ったら、闘牛場に水をまきにゆくとのこと。さっそく署員の制服に着替えて、ちゃっかり無料で見物してしまった。顔は日焼けしてメスティーソ(インディオとヨーロッパ系等との混血人)と変わりなかったので、誰からもとがめられなかった。

32〜35.中南米はキリスト教徒が多く、日曜の教会では、着飾った人々が熱心にお祈りしていた。靴だって、たまには磨くのである。

36.下町の露天肉屋 37.アイスクリーム 38.------! 39.エル・ドラド 40.洗濯は川原で

36〜38.下町風景。美人には、つい目を奪われてしまう。

39.昔も今も、アマゾン・ジャングルには”黄金郷”がある、といわれているが、発見はされていない。しかし、ここにはスペイン語で「EL DORADO=黄金郷]という地があり、赤道直下の記念碑がある。昔はこの地で金が採れたのだろうか。さきの第2次世界大戦中は、ジャングルに逃れた日系移民者にも、川で砂金を採って生計を立てていた人もいたという。アンデス山脈とアマゾン・ジャングルの川では、いまでも砂金がとれる地は多い。有名な話だが、インカ帝国最後の皇帝は、征服者のスペイン人に身代金を要求され、部屋いっぱいになるまで金製品を用意したという。にもかかわらず、皇帝は殺されてしまったのだが、インカ帝国の歴史は約70年間で、その前の長い長いプレインカ時代には、金製品をたくさん死者とともに埋葬しており、かつて”黄金郷”があったとしても不思議ではない。

40.大きなおしゃべり声が、川原に弾んでいた。